“双碳”目标下县域国土空间规划编制方法

本文将碳减排目标与国土空间规划结合研究,以海城市( 县级市) 为例,探索建立碳减排目标下县域国土空间规划编制方法,探析和阐明国土空间总体规划阶段碳减排思路,以期将规划碳减排应用于全国多数的县级行政单位,充分发挥规划减排潜力,如期完成双碳目标。

碳减排目标下县域国土空间规划编制方法

总体思路是系统性优化碳排放/吸收空间布局,即控制碳排放总量、增加碳汇量、优化碳平衡分区以调节碳流量分布。控制碳排放总量需要通过控制建设总规模、优化建设布局和用地构成、控制产业用地规模和产业发展方向等来实现; 山水林田湖草等生态空间是最重要碳汇,增加碳汇量需要增加生态用地规模、优化生态用地布局、提高生态空间品质; 优化碳平衡分区以调节碳流量分布需要通过碳排放分区管控、碳源碳汇均衡分布等来实现。

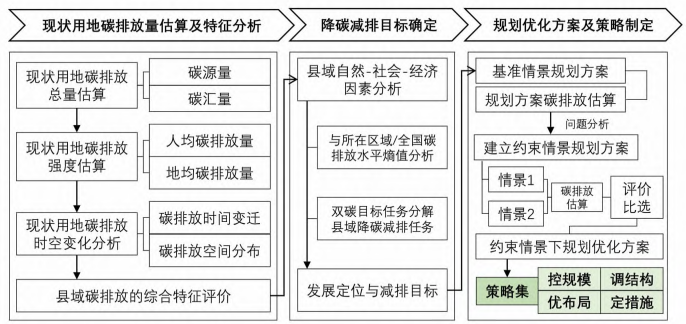

本文提出的编制方法分为三个步骤,即现状碳排放特征分析、碳减排目标的确定和碳约束情景下的规划方案制定( 图 1) 。

图1:碳减排目标下县域国土空间规划编制方法

1 步骤一: 现状碳排放特征分析

现状碳排放分析应建立起面向县域的碳排放清单。主要针对能源消耗、工业过程、农业过程、废弃物处理及林地碳汇五个方面进行核算,基本方法为人类活动水平数据②( 活动数据,AD) 与单位活动水平排放/吸收系数( 排放因子,EF) 的乘积。具体核算方法详见文献。

除可以量化县域碳排放总量、不同部门的碳排放占比、单位 GDP 碳排放和人均碳排放、碳平衡指数外,还可以核算不同用地的碳排放强度( 以单位用地面积碳排放量来进行表征,单 位: tCO2 e /hm2) ,并与全国或省域对应指标进行比较评价。

2 步骤二: 碳减排目标的确定

2. 1 县域低碳发展影响因素评价

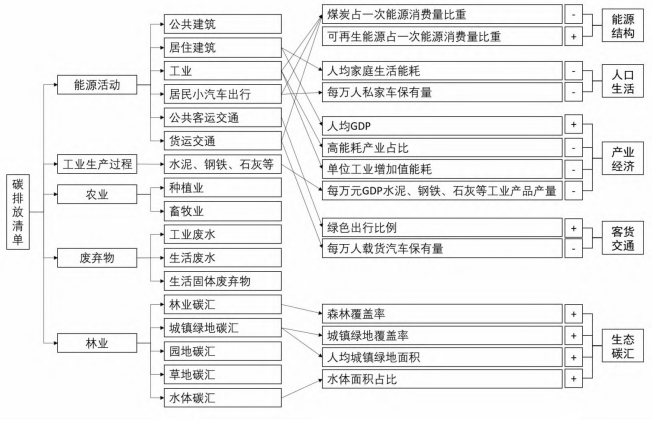

县域碳排放特征的形成与县域社会经济因素及自然资源禀赋相关,利用表征县域自身条件和特点的关键指标作为比较参数,准确地描述县域不同方面在全国或区域的相对水平,可以解决县域与其他没有碳排放清单地区的特征比较问题。本文结合县域碳排放清单的部门分类,提出了“514 分析法”,即从考察县域自身特点应重视的 5 个方面,即“产业经济”、“人口生活”、“客货交通”、“能源结构”、“生态碳汇”,以及 14 项判定指标来综合评定县域碳排放的有利和不利因素( 图 2) 。判定指标需进一步区分其正向性与负向性,按照比值对减缓碳排放的促进和抑制作用,将比值越高、对减排越有利的指标定为正向指标; 将比值越低、对减排越有利的指标定为负向指标。评价县域低碳发展的有利及不利因素即通过将县域14项判定指标与全国平均水平作比值的方式,明确县域在不同方面的相对表现,从而得出评价结论。

图2:县域条件因素评价指标的选取

2. 2 确定县域的发展定位和减排目标

规划减排需要依赖一定的规划策略,而策略的可行性与有效性检验则需要确定的减排指标作为依据。发展定位与减排目标的确定一方面受到县域所处整体环境的要求( 来源于上位规划或者上级行政区的减排分配) ,一方面也要考虑县域自身现状的碳排放特征和发展阶段、资源条件特征。县域发展定位包括与县域发展的方向、速度、布局和结构相关的区域性质、人口、用地规模与产业经济等; 县域减排指标应考虑并包括县域发展在目标年份的碳排放强度、人均碳排放量、碳平衡指数、化石能源使用量占比以及可再生能源使用量占比等,同时应根据年均减排速度确定减排目标的合理性。

3 步骤三: 碳约束情景下的规划方案制定

3. 1 进行策略选择建立约束方案

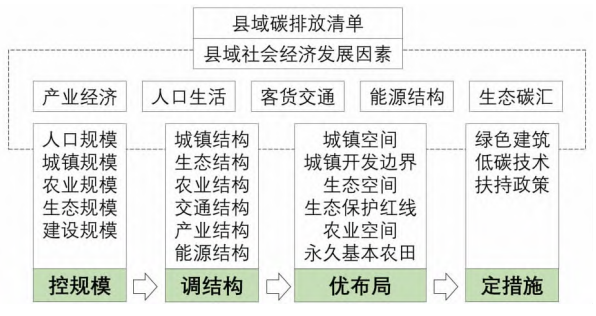

通过与县域碳排放清单的对应,将影响碳排放的县域社会经济发展因素归纳简化为五个方面,即产业经济、人口生活、客货交通、能源结构、生态碳汇。要利用规划减排手段实现对上述五个方面优化,需要将这些因素与规划可控的调整主体进行对应,将对碳排放主体的约束先转化为对其影响因素的控制,再对应至对规划控制主体的约束上来,因此,将规划减排分为控规模、调结构、优布局和定措施四个阶段,这四阶段在规划逻辑上层层递进,其中: 控规模为前提,调结构为核心,优布局为空间管控,定措施为实施手段( 图 3) 。

( 1) 控规模。主要指人口规模、三类空间规模、建设用地规模乃至建筑预期建设规模等,最重要的应属建设用地总规模的控制。建设用地总规模不仅与一个地区的碳排放总量成正比,其控制也能够间接决定生态空间以及农业空间的规模,还能够关联该地区的人口规模。因此,空间规划应该以建设用地总规模为控制前提,进而确定人口规模、生态与农业空间规模。中心城区建筑总规模则决定其未来的总体能耗水平,合理掌控综合容积率,也是规划合理实施碳减排的重要手段。

图3:规划减排实施路径

( 2) 调结构。主要指对三类空间结构、产业结构、交通结构、能源结构等的调整与控制。结构调整是有效的碳减排手段,结构调整后各类要素的值也往往会用于对调整方案进行的碳排放量估算。结构调整与布局优化是两个相互作用的过程,例如,能源空间布局优化与能源结构调整是相关联的问题,空间布局调整通过空间分析,确定多大规模的空间可以用作可再生能源利用的场地,而能源结构调整受到可利用空余场地的影响,需要计算该场地条件能够支撑多少装机容量的可再生能源,进而调整能源使用结构。

( 3) 优布局。主要指城镇、生态、农业等空间布局。在总体发展规模得到初步约束和限定的前提下,布局优化和结构调整往往是同时进行的。虽然结构调整的结果应该作为指导布局优化的前提,但是对于规划过程来讲,布局优化有时应该前置于结构调整,为结构调整提供空间依据。布局优化针对不同的优化目标,可以分为: 针对可再生能源利用空间需求的能源空间布局优化; 针对减少城镇居民出行碳排放进行的城镇功能空间布局优化; 针对促进产业循环发展、提高生产效率而进行的产业空间布局优化; 针对整体县域生态碳汇效益提升的多级生态网络空间布局优化。

( 4) 定措施。主要指产业准入条件、绿色建筑标准、低碳技术开发应用、财政补贴政策等,是基于空间规划技术手段之外的政策性管控措施,与空间规划技术手段相补充。

3. 2 约束情景下方案的效果评估

基准情景指在现状发展趋势下,在没有任何约束和控制的情景下,规划目标年的可能情景。基准情景也可以是不考虑碳排放约束的任意规划方案。基准情景的设定作为约束情景方案制定时的对照,能够通过与步骤二中制定的区域发展定位和减排目标相比较,反映出规划减排的核心与抓手,锁定重点排放的区域,确定碳排放约束的主要对象。在得到基准情景规划方案后,需要进行方案碳排放的预测作为比较的基准值。基于规划要素的碳排放预测可以作为总体规划阶段方案碳排放量水平的粗算工具。这一步骤需要建立排放主体和规划控制因素之间的对应关系,以规划因素的活动量水平预测排放水平。具体而言,在现状核算时,已经将不同门类的核算内容对应至不同类型的用地上,就是建立起了用地和碳排放之间的关联关系,可以用单位用地的碳排放水平作为预测方式进行规划方案碳排放的测算。

在规划减排策略体系的基础上,针对基准情景规划方案的问题识别,从策略体系中选择部分或者全部的策略手段,形成一个或者多个约束情景规划方案,并对施加碳排放约束后的规划方案进行再次的碳排放评估,选择与制定的区域发展定位和减排目标最为相符的方案作为最终的约束方案。(作者:闫凤英 宫远山 杨一苇)