本文通过分析给出低空经济概念的明确界定,结合产业化探索与创新实践分析其发展特征,并针对低空经济产业发展的阶段讨论推进的策略。

一、低空经济的内涵界定

当前学界对低空经济内涵的讨论呈现多元化特征,研究主体涵盖政府部门、研究机构、企业组织与行业研究者,研究视角包括宏观主题、经济学、技术经济及产业视角等(表1)。不同视角对核心要素的聚焦存在差异,但共识在于:低空经济是以低空飞行器、飞行活动及跨领域融合为核心的综合性经济形态,其内涵随技术进步与社会需求持续演进。

(一)概念共性特征

1. 包容性:定义采用“有人/无人驾驶航空器+各类飞行活动”范式,覆盖技术迭代催生的新型飞行器及活动(如无人机物流、城市空中交通)。

2. 经济形态共识性:各界认同其“辐射带动”属性,作为依托低空资源的经济活动集合,符合“核心资源+产业集群”的经济形态理论。

3. 动态延展性:技术突破(如电动垂直起降飞行器eVTOL、低空智联网)不断拓展其边界,例如航空动力技术创新提升资源转化效率。

4. 产业边界开放性:新兴场景(应急救援、低空旅游)与商业模式推动产业链从制造延伸至服务,呈现多维度覆盖特征。

(二)概念解构与界定

本文将低空经济界定为:以各类民用低空飞行器的制造及其飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。

- 核心要素:

- 低空:高度通常指3000米以下空域(我国标准),具地域差异性。

- 经济属性:以空域资源稀缺性为基础,通过技术与制度创新实现经济转化,涵盖数字经济、服务经济等多元业态。

- 民用属性:聚焦民用场景,排除军事用途的经济分析。

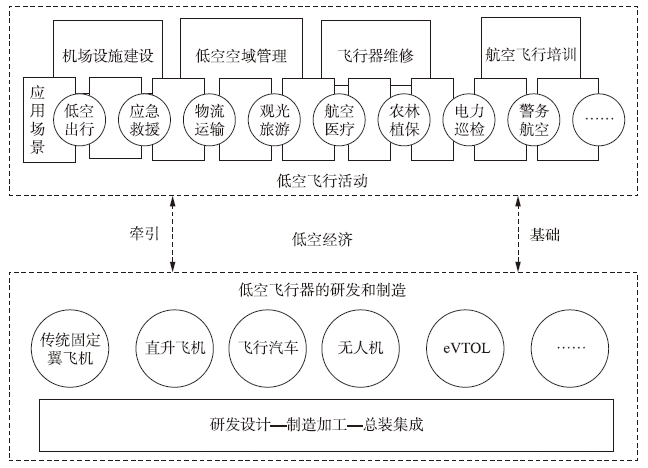

- 产业关联:涉及制造(飞行器研发)、运营(物流、旅游)、保障(空域管理、通信)等上下游产业,形成跨领域经济体系(图1)。

- 参与主体:管理主体包括军队、民航、政府;使用主体涵盖政府、企业、个人;制造主体涉及多类机构协同。

图1 低空经济概念框架图

二、低空经济的发展特征

低空经济作为新质生产力的重要组成部分,以科技创新为根本驱动力,呈现技术依赖性、产业融合性与辐射带动性三大核心特征。

(一)技术依赖性:多学科交叉的创新驱动

低空经济是技术密集型产业,依赖航空、信息、材料、新能源等领域的交叉融合:

- 飞行器制造:新材料(如碳纤维)提升机身强度与续航能力;新能源技术(锂电池、氢燃料)推动电动飞行器发展,降低碳排放。

- 飞行活动:5G通信保障远程操控与数据传输;大数据分析优化飞行路径与安全监控;多机协同算法提升作业效率(如农业植保、物流配送)。

- 产业影响:技术迭代直接提升产业效率,例如无人机“最后一公里”配送突破地面交通限制,医疗急救响应时间缩短30%以上。

(二)产业融合性:跨界协同的生态构建

低空经济通过技术创新与传统产业深度融合,催生“低空经济+”模式:

- 农业领域:无人机实现播种、施肥、灾害监测的精准化,资源利用率提升20%-30%,同时承担森林消防、野生动物保护等任务。

- 物流行业:无人机配送解决偏远地区覆盖难题,某物流企业引入无人机后,山区配送成本降低40%,时效提升50%。

- 旅游产业:低空观光、飞行体验等产品丰富消费场景,某景区推出直升机游览后,年客流量增长15%,带动周边餐饮、住宿产业升级。

- 融合逻辑:以飞行器为载体,整合“技术+场景”,推动传统产业从劳动密集型向技术密集型转型。

(三)辐射带动性:全链条赋能的经济效应

低空经济以“制造+飞行活动”为核心,形成跨产业协同发展格局:

- 经济规模:截至2023年,我国低空经济规模超5000亿元,通航企业689家,通用机场451个,作业飞行时间135.7万小时,市场活力显著。

- 社会价值:

- 交通效率:空中交通缓解地面拥堵,城市间短途通勤时间缩短60%以上。

- 就业创造:催生无人机操作员、空域管理专家等新职业,预计2025年相关岗位需求超50万个,推动教育体系向技术技能型倾斜。

- 区域发展:通过产业集聚(如粤港澳大湾区低空经济试点),带动区域经济能级跃升,形成“技术研发-制造-服务”全链条产业集群。

三、低空经济的产业发展推进策略

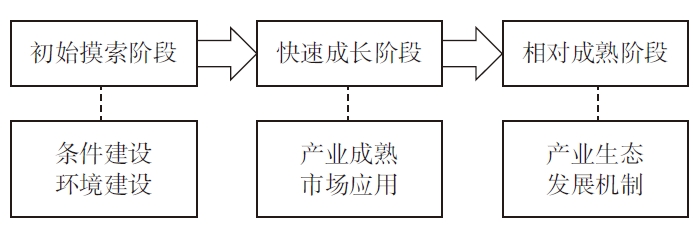

根据发展阶段特征,低空经济需采取差异化策略,从基础建设到生态构建分阶段推进(图2)。

图2 低空经济的产业发展推进阶段策略

(一)初始摸索阶段:夯实基础与环境建设

目标:构建软硬件支撑体系,降低市场准入门槛。

- 基础设施:

- 物理设施:统筹通用机场、起降点、通信基站布局,形成覆盖重点区域的低空运行网络。

- 数字设施:建设国家级低空飞行服务平台,集成空域管理、飞行审批、实时监控功能,提升运行效率与安全性。

- 制度环境:

- 纵向政策协同:制定空域管理、产业准入等法规,确保中央与地方政策连贯。

- 横向跨部门协调:推行负面清单,简化审批流程;引导行业协会制定适航认证、空域使用等技术标准,统一行业规范。

- 技术创新:建立“政产学研用金”协同创新体系,设立专项基金支持共性技术攻关(如低空导航、通信抗干扰),引导社会资本投入研发。

- 公众认知:通过媒体宣传、体验活动提升社会关注度,建立公众参与机制(如规划听证会),化解潜在社会风险。

(二)快速成长阶段:产业成熟化与市场拓展

目标:提升产业竞争力,扩大应用场景,形成规模效应。

- 政策优化:动态完善法规体系,重点突破空域管理改革(如分类分级开放)、行政审批效率(如“一站式”服务),降低市场壁垒。

- 技术升级:加大对eVTOL、自动驾驶等前沿技术的研发投入,推动科技成果转化(如无人机物流从试点走向商业化),鼓励企业组建技术联盟,共享研发资源。

- 应用拓展:聚焦物流、应急救援、旅游等高频场景,挖掘产业链上下游机会。例如,在农业领域推广“无人机+遥感+智能决策”模式,提升生产智能化水平。

- 人才培育:建立“职业教育+继续教育”体系,培养兼具技术能力与行业认知的复合型人才,完善人才引进激励机制。

- 市场策略:推行标准化与模块化结合的技术路径。标准化降低协同成本(如统一无人机通信协议),模块化满足定制化需求(如物流无人机可快速切换载重模块)。

(三)相对成熟阶段:生态构建与可持续发展

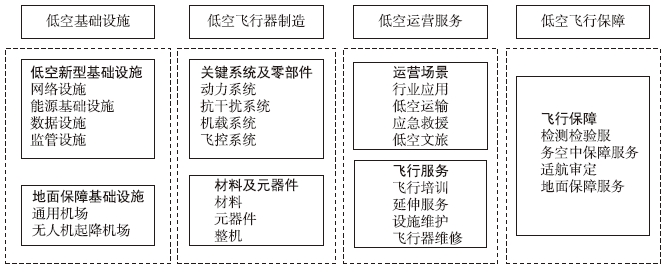

目标:优化全产业链协同,形成自我进化的产业生态系统(图3)。

图3 低空经济生态系统

- 生态系统构成:

- 基础模块:低空基础设施(机场、通信)、飞行器制造、运营服务(物流、旅游)、飞行保障(气象、维修)。

- 协同机制:纵向依托龙头企业(如航空制造巨头)整合产业链,横向通过公共服务平台(技术对接、资源共享)促进跨领域合作。

- 制度保障:建立覆盖市场准入、安全监管、数据交互的法律体系,动态调整政策以适应技术演进(如无人驾驶航空器管理条例)。

- 创新网络:构建“开放型创新联合体”,吸引高校、科研机构、企业参与技术攻关,例如设立低空经济创新实验室,聚焦空天通信、绿色动力等前沿领域。

- 可持续发展:强化绿色技术应用(如电动飞行器普及),推动循环经济模式(如飞行器材料回收利用),实现经济增长与生态保护的平衡。

结论

低空经济作为新质生产力的重要载体,其发展需以技术创新为核心驱动力,通过分阶段策略逐步构建“基础扎实、融合深入、生态完善”的产业体系。未来,随着空域管理改革深化与技术突破,低空经济将在交通、物流、应急等领域释放更大潜力,成为推动经济结构转型与社会高质量发展的新引擎。