由于全球气候变化,近年来各地极端天气频发,严重影响城市生产生活,提升城市韧性成为全国各大城市面临的紧迫议题。结合平急两用理念,对地上的广场、绿地、高架,地下的车库、隧道,以及湖泊等多种应急雨水调蓄设施开展形式研究,提出应用场景、实施要点和运维建议,以期为保障城市安全、减轻内涝灾害影响、增加城市韧性提供技术支撑。

一、地上式平急两用雨水调蓄设施

(1)广场平急两用雨水调蓄设施

主体设施为位于城市内的各类型城市广场,利用下沉空间或通过增设临时围挡设施而形成的调蓄空间。围挡设施可采用密封防水膜、挡水板等,根据广场功能可选用固定安装或移动式安装。调蓄水深宜综合考虑挡水设施的材质、连接方式等因素,通过经济技术比较后确定,池体有效水深一般为0.5~ 1.5 m。调蓄设施应设置疏散通道和警示牌。

广场平急两用雨水调蓄设施应设置专用雨水入口,进水位置应根据极端天气时积水情况、调蓄设施位置和周边环境综合确定。入口标高宜高于汇水地面,并通过数学模型模拟计算确定。广场平急两用雨水调蓄设施进水可采用地表漫流进水、管道溢流进水、水泵提升进水等方式。雨水蓄后排放可单独或综合采用重力放空、虹吸排水放空、水泵放空等方式。在应急使用后,应有序开展蓄后维护,及时恢复广场的日常功能。主要包括:临时挡水设施、进出水泵及配套管道的拆除,场地消毒、清洁,储备物资复位,以及广场日常设备的检修等。

图1 雨水临时围挡示意图

(2)操场平急两用雨水调蓄设施

主体设施为操场下沉空间或通过增设临时围挡设施而形成的调蓄空间(见图1)。新建学校操场宜采用下沉式建设及固定安装的挡水设施;已建学校操场根据实际情况,增设固定安装或移动安装的挡水设施。挡水设施可采用密封防水膜、挡水板、高强度玻璃墙等。

操场平急两用雨水调蓄设施的进出水方式、蓄后恢复等要求与广场设施基本一致。考虑到教学区域安全需求,使用时间建议在寒暑假期间。

(3)绿地平急两用雨水调蓄设施

主体设施为利用绿地空间形成的临时调蓄设施。新建低洼绿地内宜种植耐淹植物。绿地调蓄设施可利用下凹式绿地临时蓄水,下凹深度应根据设计调蓄容量、绿地面积、植物耐淹性能、土壤渗透性能和地下水位等合理确定;也可在绿地周边增设应急围挡进一步增大调蓄容积,临时挡水设施宜提前预埋相应基础装置,调蓄时可快速启用。当调蓄的水质较差时,可铺设防渗膜,减少对绿地环境的影响。调蓄设施的水深宜结合绿地、市政道路的竖向布置等因素综合考虑,绿地调蓄设施的调蓄水深一般为0.5~1.5 m。

进水优先采用地表漫流进水方式,也可为管道溢流进水和水泵提升进水等。调蓄雨水的排空时间不应大于绿地中植被的耐淹时间。

绿地平急两用雨水调蓄设施在使用后,应及时进行蓄后恢复,以便复原绿地的使用功能,主要包括:进出水泵及配套管道的拆除,植物状态评估及恢复,相关设备的检修,储备物资复位等。

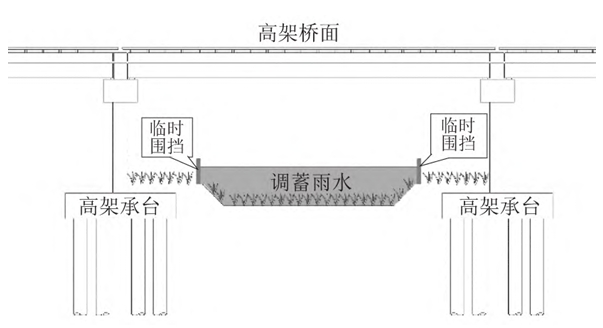

图2 高架下平急两用雨水调蓄设施立面示意图

(4)高架下平急两用雨水调蓄设施

主体设施为在城市各类型高架道路下部,通过下沉空间或增设临时围挡设施而形成的调蓄空间(见图2)。新建高架下调蓄设施宜采用下沉式建设及固定安装的挡水设施;已建高架下根据实际情况,增设固定安装或移动安装的挡水设施。挡水设施可采用密封防水膜、挡水板、高强度玻璃墙等。调蓄设施的水深宜综合考虑高架安全性、挡水设施的材质、连接方式、区域内涝风险等因素,经技术经济比较后确定,池体有效水深一般为0.5~1.5 m。调蓄设施应设置疏散通道和警示牌。

高架下调蓄设施宜设置专用雨水入口,并应在极端天气过后及时放空。在应急使用后,应有序开展蓄后维护,及时恢复高架下部空间的日常功能。

二、地下式平急两用雨水调蓄设施

(1)地下车库和地下体育设施平急两用雨水调蓄设施

主体设施为由地下车库或地下体育设施组成的地下调蓄空间。

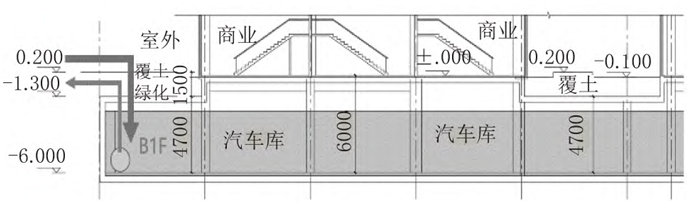

结合新建地下设施同步建设的平急两用雨水调蓄设施,应根据地区防灾规划和土地出让条件要求,对地下车库结构按雨水调蓄工况的荷载进行受力设计复核,地下车库内各类设施按满足耐淹水或可尽快恢复的标准建设,变电所、消防泵房和污水泵房等附属设施不得位于调蓄空间的同一层(见图3)。

图3 地下车库平急两用雨水调蓄设施立面示意图

对已建地下车库或地下体育设施进行改造形成的平急两用雨水调蓄设施,变配电等设施不得与调蓄空间处于同层,改造建设前须经结构等专业评估,并对地下室内各类设施按耐淹水标准或可以尽快恢复的标准复核。

地下车库或地下体育设施的平急两用雨水调蓄设施可采用局部围挡式或整层利用式。进水位置应根据极端天气时积水情况、调蓄设施位置和周边环境综合确定。有条件的地下停车库可设置AGV车辆搬运机器人。雨水调蓄设施应在极端天气过后及时放空,以水泵放空为主。

地下平急两用雨水调蓄设施在使用后,应及时进行蓄后恢复,以便复原地下车库或体育设施的使用功能。主要包括:进出水泵及配套管道的拆除,场地消毒、清洁,通风换气、有毒有害气体的检测,主体结构、地下功能评估及复位,相关设备的检修,储备物资复位等。

(2)民防工程平急两用雨水调蓄设施

主体设施为由民防工程组成的地下调蓄空间。电站、水库、地铁等生命线或重要设施内的民防工程不得用做民防平急两用雨水调蓄设施。结合地下室修建的民防设施,可参考地下车库平急两用雨水调蓄设施建设要求,并不得影响内部供电、供水、通风等生命线工程。

(3)地下隧道和下立交平急两用雨水调蓄设施主体设施为由地下隧道或下立交组成的地下调蓄空间。

结合新建地下隧道或下立交同步建设的平急两用雨水调蓄设施,应根据地区防灾规划要求,在有需要进行平急两用雨水调蓄的区域,对地下设施结构按雨水调蓄、未调蓄雨水等工况的荷载进行受力设计,各类地下设施按满足耐淹水或可尽快恢复的标准建设,变电所、消防泵房、雨水泵房等附属设施不得位于调蓄空间内。

对已建地下隧道或下立交进行改造形成的平急两用雨水调蓄设施,改造建设前须经结构等专业评估。现浇整体式衬砌结构(多为明挖法修建),可根据地区防灾规划要求,对其结构按雨水调蓄工况的荷载进行受力设计或复核,各类设施按满足耐淹水或可尽快恢复的标准改造;预制装配式衬砌结构(多为盾构法修建),不应进行雨水调蓄设计。变电所、消防泵房、雨水泵房、废水泵房等附属设施不得位于调蓄空间内。对地下隧道或下立交内各类设施按耐淹水标准或可以尽快恢复的标准复核。

利用隧道或下立交已有空间调蓄的,调蓄水深根据隧道和下立交高度确定,并预留超高。地下隧道或下立交平急两用雨水调蓄设施应当有组织地进水,在使用后及时用水泵排空。蓄后应及时恢复原有通行功能,除清洗通风外,还应对主体结构和交通功能进行评估及复位。

三、湖泊平急两用雨水调蓄设施

主体设施为利用湖泊自身调蓄空间形成的临时调蓄设施。新建湖泊应在规划设计阶段,分析周边的易涝点、地势低洼地带的积水风险,在湖泊深度上预留一定的余量作为临时调蓄容积使用。已建的湖泊在汛期须密切关注气象预报,在超标暴雨前对湖泊水位进行预降。湖泊平急两用雨水调蓄设施的平面布局和规模应根据其功能定位、地形地貌、区域排水防涝、防洪和水系规划、景观要求等因素确定。湖泊护岸、护坡设计,应满足调蓄水位变动对结构的要求,护岸、护坡和雨水管渠出水口的结构设计应相互协调,可设置应急围挡,提前预埋相应基础装置,调蓄时可快速启用,湖泊周边应增设安全围栏以及声光警示装置。

作为平急两用雨水调蓄设施的湖泊,如须新增填占调蓄库容的涉水构筑物,如人工岛、亲水平台、滨水栈道、游船码头等,必须经过排水防涝影响论证后方可建设。

进水方式可分为三类,分别为地表漫流进水、管道溢流进水和水泵提升进水。进水位置应根据极端天气时积水情况、调蓄设施位置和周边环境综合确定。湖泊调蓄设施宜通过构建生态护坡和陆域缓冲带等生态措施,削减进入湖泊的雨水径流污染。

湖泊平急两用雨水调蓄设施应在极端天气过后及时放空,当湖泊与外河相连通时,应利用周边河道放空;当湖泊与外河不连通时,宜通过周边市政管网放空。应及时进行蓄后恢复,以便复原湖泊的使用功能,评估及复位湖泊内涉水构筑物功能,并进行湖泊水质检测。

四、结 语

城市内涝防治是一项系统性工程,涉及源头减排、雨水管渠、排涝除险等工程性措施和应急管理等非工程性措施,是一项跨地域、跨部门的系统工程[5]。结合平急两用理念开展雨水调蓄设施的规划建设是在应急层面的一种尝试,其规划选址应该结合城市地形、市政雨水系统和河道水系等各项要素,依托区域规划雨水排水系统,根据内涝风险评估结果,明确布局和规模,并征询相关利益主体意见。新建平急两用雨水调蓄设施应依托相关主体设施的建设,同步建设施工和验收。通过改建增加调蓄功能的设施在改造过程中须充分论证,并进行相关的事前损失及风险评估预测,在满足主体设施自身安全的前提下,确保增设调蓄功能方案的科学性和可操作性。(作者:龚晓露)