城市化地区是以提供工业品和服务产品为主体功能的地区。“十五五”期间,我国人口城镇化率将超过70%,从此进入长时期高位城镇化水平阶段。城市化地区的战略定位将聚焦为科技创新资源高度集聚、新质生产力和新型工业化重点布局的县级行政区。在战略布局上,优化城市化地区范围,推进人口和经济向城市群、都市圈和中心城市集聚,加强超大、特大等城市郊区化和城乡融合发展,推进以县城为重要载体的城镇化建设。在功能提升上,按照比较优势因地制宜推进不同城市化地区的新质生产力和新型工业化布局,强化京津冀、长三角、珠三角、成渝等城市化地区的引领作用。在空间品质上,推进城市宜居性、智慧化和韧性化建设。

一、城市化地区的战略格局

1.1优化城市化地区的空间范围

“十五五”期间,我国以提供工业品与服务产品的功能的城市化地区基本稳定,局部地区发生调整。城市化地区主要的新增区域是过去城镇化水平相对较低,但是随着城镇化水平提升,提供工业品与服务产品功能明显提升的区域。重点包括以下3类区域。

(1)乡村常住人口尚在稳定增长的地区。虽然我国整体上乡村人口呈现负增长,但是局部地区乡村人口在一定时期仍然保持正增长状态。尤其是西部省份的河谷、绿洲等人口稠密地区,随着周边农村人口稳定增长并向地级中心城市迁移集聚,这些地区的工业品和服务产品的增量明显提升,成为我国西部城镇体系中重要的区域节点。

(2)自然和文化禀赋资源条件较好的新增长极。①新的重要能源和矿产资源开发地区,成为提供工业品的新的人口和经济集聚中心。②新的文化旅游资源开发地区,成为提供服务产品的新的人口和经济集聚中心。这些地区依托特有的资源禀赋,发展工矿经济或者文化经济,改变传统农牧或生态的发展路径。

(3)边贸口岸地区。随着共建“一带一路”的推进,我国在面向东南亚、南亚、中亚、北亚和东北亚各个方向的边贸口岸地区都实现了从“边陲”向“开发前沿”的功能转变。这些地区提供面向国内、国际“双向”的工业品和服务产品,是兴边富民的重要节点,应当纳入全国的城市化地区范围。

城市化地区的空间范围还包括减少区域和等级调整区域。“十五五”期间,城市化地区调整为农产品主产区或者重点生态功能区主要是人口和产业增长明显乏力的区域。例如,资源严重枯竭型的原城市化地区,其提供农产品或生态产品功能已经明显超过提供工业和服务产品的功能。同时,国家级和省级的城市化地区也存在级别调整——具有全球竞争力或在全国层面具有重要安全和发展战略意义的城市化地区纳入国家级城市化地区。

1.2优化城市化地区的空间结构

“十五五”期间,在“两横三纵”的基本城镇化战略格局上,推动不同尺度城市化地区的空间结构优化。在全国层面,形成“集聚型”结构,促进人口、经济和科技创新资源向城市群都市圈内的城市化地区进一步集聚优化;在城市群都市圈层面,形成“网络型”结构,形成以中心城市为核心、大中小城市联系紧密的空间组团;在超大、特大和Ⅰ型大城市层面,形成“郊区型”结构,推动超大特大城市周边的郊区一体化发展。

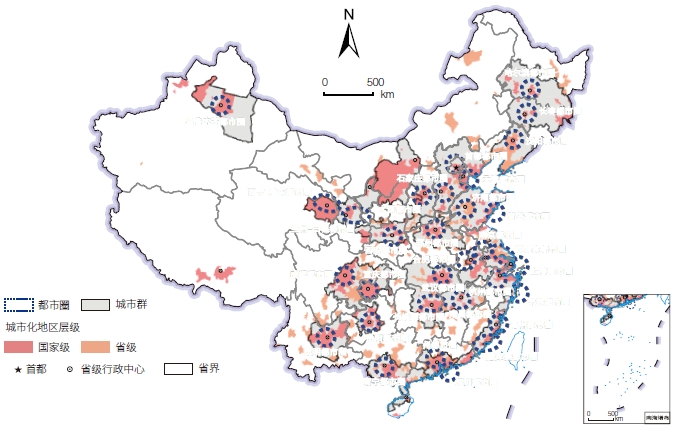

图1 我国城市群和都市圈空间布局

(1)全国层面的“集聚型”结构。在19个城市群基础上,进一步聚焦都市圈的发展(图1)。除了以北京为中心的首都都市圈、以上海为中心的上海大都市圈以外,重点培育多个现代化都市圈,主要包括2种类型。①以单个中心城市为核心的都市圈,包括深圳、广州、杭州、南京、青岛、石家庄、宁波、福州、武汉、郑州、太原、合肥、南昌、重庆、成都、西安、昆明、南宁、贵阳、乌鲁木齐、沈阳、哈尔滨、长春等都市圈。②以2个或多个中心城市组合型的都市圈,如厦漳泉、苏锡常、长株潭、兰州—白银、西宁—海东等都市圈。同时,强化中西部其他省会、首府等中心城市的发展,推进以县城为重要载体的城镇化建设。

(2)城市群都市圈层面的“网络型”结构。推进城市群和都市圈形成多中心、多层级、多节点的网络型结构。①聚焦新质生产力与新兴工业化的产业体系,强化中心城市与其他中小城市、县城之间的功能协作分工,形成紧密的经济联系网络。②聚焦城际快速流动,完善多层级多样化交通通道,形成便捷的交通联系网络。③聚焦一体化发展,强化各级城市、县城之间公共服务共享,形成平行的社会联系网络。

(3)超大、特大和Ⅰ型大城市层面的“郊区型”结构。以超大、特大城市和Ⅰ型大城市为中心,发展以周边飞地城区、县城、特大镇、开发区等为重点的郊区新城,打造人口产业集聚的卫星城,构建职住平衡的生产生活网络型空间,强化郊区高质量公共服务和现代化基础设施的空间配置。同时,率先打造多层次城乡生活圈,促进城乡社区发展多样化复合功能,构建以复合型社区为基本单元的“小微城市”有机空间,推动城乡空间等值化共治。

1.3夯实关键战略节点

随着我国人口向城市群、都市圈和中心城市集聚,其他地区人口减少的趋势将明显提升。其中,要高度重视处于关键战略节点的城市化地区发展,锚固人口和产业集聚能力。

(1)边疆地区中心城市。边疆地区构建以省会或首府为腹心中心城市,构建“腹心中心城市—沿边地级中心城市—抵边县城—抵边小城镇—口岸”为纵深体系。其中,要尤其重视位于城市化地区内的中心城市、县城等特色经济发展,推进兴边富民行动。以中老铁路、中吉乌铁路、“冰上丝绸之路”等新通道为重点,推进沿线城镇建设。

(2)关键交通枢纽城市。以国家综合立体交通网确定的六条主轴、七条走廊、八条通道为基本骨架,提升主轴、走廊和通道十字交叉所在城市化地区的人口产业承载力,确保沿江通道、中欧班列通道、西部陆海新通道等沿线交通节点城镇集聚发展。

(3)特有产业所在城市。指在全球和国家产业链环节中具有不可或缺意义的产业所在的城市化地区。一方面,聚焦特有产业及其产业链上下游环节,加强科技研发与创新。另一方面,加强其他多元产业培育,提升城市发展的经济韧性和新兴活力。

二、城市化地区的功能提升

“十五五”期间,以国际科技创新中心、综合性国家科学中心、科学城和科技走廊为重要的科技创新策源地,以国家先进制造业基地、自由贸易试验区、自由贸易港、两岸融合发展示范区、河套深港科技创新合作区等为重要节点,加快中西部和东北地区承接产业转移示范区发展,全面培育城市化地区科技创新高地、新质生产力和新型工业化集聚区等新功能,加快城市化地区率先实现现代化进程。图2 列出了目前国家级重要科技创新中心和先进制造业集群的空间分布图,这些区域将成为推动新质生产力和新型工业化发展的重要功能载体。

图2 我国国家级科技创新中心和先进制造业集群空间布局

(1)京津冀、长三角、珠三角和成渝城市化地区。围绕新一代信息技术、集成电路、人工智能、生命健康、航空航天等重点领域,加快打造具有国际竞争力的新质生产力和数字产业集群。推进北京、上海、粤港澳大湾区国际科技创新中心建设,加快北京怀柔、上海张江、粤港澳大湾区、安徽合肥等综合性国家科学中心重大科技基础设施集群布局,加强成渝地区西部科学城培育,构建京雄、G60(沪昆高速)、沪宁合、广深港、广珠澳、成渝等城际科技创新走廊或新质生产力发展轴。

(2)长江中游、山东半岛、中原、粤闽浙沿海、关中平原、北部湾城市化地区。提升中心城市的国家技术创新与成果转化功能,支撑工业母机、仪器仪表、新能源汽车等先进制造业产业集群布局。加强西安综合性科学中心和科技创新中心建设。推进两岸融合发展示范区创新土地整备模式和土地供应方式,增加两岸产业融合发展新空间。推进北部湾城市群建设承接产业转移集群。

(3)哈长、辽中南、山西中部、黔中、滇中、呼包鄂榆、兰州-西宁、宁夏沿黄、天山北坡等城市化地区。围绕特色产业链打造区域科技创新高地,支撑新能源、新材料等优势产业布局。深化与东部科技合作,推进一批应用型本科高校、高职学校和科技创新平台建设,加强产业空间存量优化。

(4)提升城市化地区县城承载功能。城市群和都市圈内县城主动承接中心城市辐射,推进民营经济的空间布局,形成与城市群和都市圈产业链一体化发展格局。毗邻粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的县城加快现代化农业延伸产业链布局,强化基本公共服务、市政管网等短板设施布局。毗邻重要生态系统保护和修复重大工程的县城加快承接自然保护地的生态移民。推进能矿、边贸、旅游等专业型县城建设,提升特色产业的空间配置比重。

三、提升城市化地区空间品质

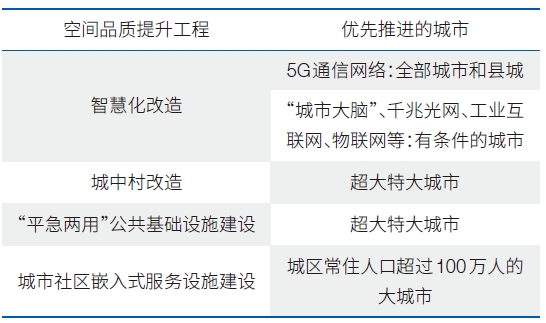

“十五五”期间,以人民城市理念推进城市更新,加强宜居、韧性、智慧城市建设。表1列举了城市化地区空间品质提升工程及优先推进城市。

(1)推进城市宜居性建设。构筑中心城市与郊区新城之间的生态绿色廊道,加强城市之间绿化隔离带建设,构筑城市之间的生态安全屏障。推进城市内部生态空间修复与品质提升,连通绿环绿廊绿楔绿道空间,提高城市生态系统服务功能和自维持能力。加强产业园区加强循环化改造,加快能源清洁基础设施联网布局,推进一批超低能耗和近零能耗建筑建设。增强基本公共服务均衡性和可及性,推广社区嵌入式服务综合体建设,加强新城新区多层次多样化公共服务设施配置。

表1 城市化地区空间品质提升工程及优先推进城市

(2)推进城市智慧化建设。加强生活空间和生产空间智能化改造,扩大千兆光网、工业互联网、物联网等信息通信设施覆盖范围。加快“城市大脑”和城市运行一网部署,推进智慧城市时空大数据平台和城市级实景三维建设。强化绿色科技创新和先进绿色技术推广应用,提升科技创新平台和新质生产力集群的数字孪生水平。

(3)推进城市韧性化建设。实施城市更新工程,以功能复合、土地和建筑物利用效率提升为重点,在超大特大城市优先实施城中村改造,推进老城区存量空间提质改造和用地结构调整,扩充新质生产力空间和公共空间。强化安全韧性空间建设,合理布局“平急两用”公共基础设施,增强应对重大风险灾害的抵御和恢复能力。(作者:戚伟 樊杰 李佳洺 李宇)