苏州新能源产业发展仍面临缺乏统一规划、投资过热、市场化机制不完善、投资缺乏协同等挑战。要加强系统规划、加快完善机制模式、提升投资效能、开发应用场景,推动苏州新能源产业高质量发展。

苏州新能源产业发展面临的主要挑战

(一)智慧能源建设缺乏统一规划

智慧能源系统涵盖光伏、风电、智能电网、动力电池及储能、氢能的生产、转换、输送、消费等全过程,是新能源体系的智慧大脑。通过智慧能源系统数据分析、监控及智能控制,可以对新能源体系各个环节进行实时监控和智能预警。目前,苏州智慧能源建设存在两个痛点:一是重建设、轻运营。智慧能源建设参与者众多,既有苏高新能源大数据平台、苏州工业园区能源大数据中心等区级数据中控平台,也有智慧能源服务管理中心、能源算力中心等企业平台。一方面,由于参建单位不同,各平台之间难以互通;另一方面,各大能源平台能源监测对象限于年耗标煤3000吨以上重点用能单位或本单位服务对象,用能数据有待进一步贯通和下沉。二是高投入、低产出。受限于算力和算法短板,苏州智慧能源系统数据开放共享不足,智能化数据很多时候也仅是可视化呈现,亟须设定更多应用场景,提升用户体验感。

(二)新能源行业投资过热

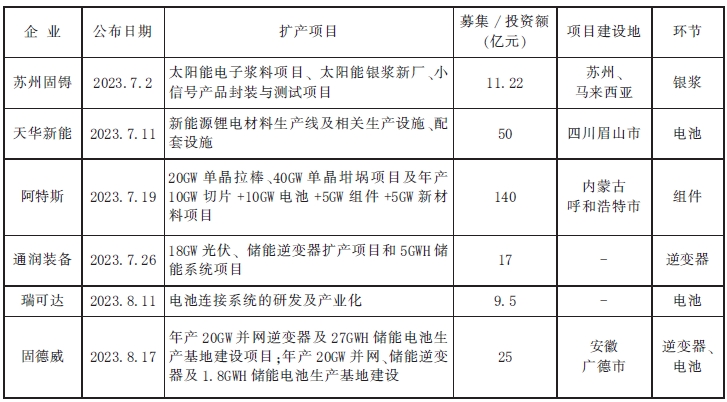

近年来,随着新能源行业整体景气度攀升,光伏、动力电池等板块投资热度持续高涨。公开数据显示,从2023年7月至今,就有阿特斯、固特威等多家苏州上市公司披露公告加码新能源业务,涉及光伏设备、新能源电池、储能、锂电材料等细分赛道,投资额超过250亿元(见表4)。不仅苏州企业在扩产,几乎国内所有头部企业都是如此。头部企业要抢占市场份额,于是通过加大投资提升技术,做大放量获取规模效应,这有可能导致产能过剩,一些缺乏竞争力的企业则会因为产品积压严重、资金链断裂而进入破产边缘。苏州市统计局数据显示,2022年,苏州新增光伏发电并网装机容量74.64万千瓦,硅片产量17.26GW,电池产量2.7GW,组件产量7.7GW。按此推算,目前,苏州光伏产业各环节供需比例大致为:“装机量:组件出货量:电池片出货量:硅片出货量≈0.7464:7.7:2.7:17.26”,这说明各环节均已出现了供大于求的现象。

(三)配储市场化机制不完善

苏州是国内重要的工业大市,是典型的“用能大市”,但传统能源基本上靠外部供给,自给水平较低,这导致新能源装机急剧增长。但大量新能源发电设备接入会对电网安全造成一定冲击。迄今为止,储能被视为应对新能源大规模并网和消纳的重要手段。2022年5月,苏州市人民政府印发的《关于加快推进全市光伏发电开发利用的工作意见(试行)》也已明确“鼓励装机容量2兆瓦以上的光伏项目,按照不低于装机容量8%的比例配建储能系统”。目前,新能源配储缺少成本疏导的市场化机制,企业投资储能存在诸多焦虑。具体表现在两点:一是投资方配储的经济效益不高。有企业反映,光伏产业通过多年技术迭代、产能建设,发电成本有所下降,但是,经济优势却荡然无存。二是企业缺乏配储的源动力。有企业认为,与国外工业电价相比,我国工业电价太低,根本没有配储的必要和动力,这就需要在成本疏导机制和商业模式上有所突破。

(四)产业基金投资缺乏协同

新能源产业是技术和资本密集型产业,投入资金巨大、研发风险极高、时间周期漫长。近年来,苏州高新区、相城区等地先后建立新能源产业母基金用于扶持产业发展,市级层面也设立了规模5亿元的中方财团新能源产业投资基金。从目前来看,这些基金在撬动地方和社会资本等方面取得了积极成效,但仍存在协同不足的难题,主要体现在两个方面:一是在“投给谁”上。前期缺乏投资生态圈理念,大多数投资一些头部企业,往往忽视大量的创新型中小企业。二是在“怎么投”上。目前与新能源有关的绿色金融主要以债券性驱动的绿色贷款为主,但对企业新能源投入转化为收入的权益类投资严重不足。这就需要在资本市场对接、金融资产的估值和定价方面有所突破。

持续推进苏州新能源产业发展的对策

(一)加强系统规划

一是加强部门工作协同和监督管理。定期梳理苏州及周边区域新能源代表企业的产能和最新投资动向,出台明确的政策指引文件。引导上下游企业明确量价、稳定预期,避免盲目投资、重复建设。引导企业着眼大局和长远利益,促进新能源产业持续健康发展。二是探索建立长效合作机制。鼓励硅料与硅片企业、硅片与组件企业、组件与发电企业深度合作,支持上下游企业通过相互持股、战略投资等方式深度合作。三是不断丰富应用场景。在建筑领域,推广光伏瓦、光伏幕墙等技术应用,探索“光储直柔”项目示范;在园区、工厂、社区建设方面,拓展储能应用场景,引导建设工业绿色微电网;在交通领域,持续提升充电见桩率、新能源见车率。四是加快推动重点项目建设进度。首先,加快已有新能源生产基地项目建设进度,推动项目尽快启动、形成产能。其次,摸排苏州二、三级生产企业名单。最后,引导、推动这些企业纳入本土龙头企业的供应商体系,避免因产能过剩遭受重大冲击。

(二)积极探索合理化成本疏导机制和可行性商业模式

一是探讨配储成本的分摊机制。发电侧、电网侧、用户侧均要承担一定比例的储能成本,而不仅仅是强加在某一个市场主体身上。二是健全商业模式。探讨共享储能等商业模式的安全性、可行性,通过租赁形式让新能源投资方配备储能,这不仅可以节约成本,而且可以让运行维护更加有保障。三是完善碳普惠交易体系。推动苏州光伏配储作为减排场景纳入碳普惠交易体系,方便苏州新能源投资方除了卖电,还能通过资源减排交易卖碳,实现电收益、碳收益叠加效应。

(三)提升新能源产业基金的投资效能一是找准发展路径。制定苏州新能源各主要细分领域技术发展路线图,明确技术发展路径、关键节点及资金需求。在积极支持头部企业的同时,加强投资一些细分领域、创新型中小企业,如加强光伏领域的硅料研发和钙钛矿光伏电池,氢能领域的高压储氢材料和加氢站关键设备等方面的投资。二是完善产业生态圈。从只投单个企业转向投资新能源产业生态圈,突破光伏产业高端技术,引导核心企业组织一些上下游企业共同申请产业基金投资。

(四)开发更多能源数字化应用场景

一是建设市级统一的能源数据中心。打通各新能源品类全链条信息,着力实现智慧能源数据贯通下沉,实现对能源网络的全景感知和智能控制闭环。二是打造特色创新应用场景。围绕零碳工厂、智慧储能、循环再生需求形成系统化、体系化的深度应用,促使智慧能源由单方面应用向综合应用扩展,由“粗放型呈现”向“精细化应用”转变,进一步提升终端用户采用新能源节能减排的获利体验感。(作者:胡苏敏 朱天一)