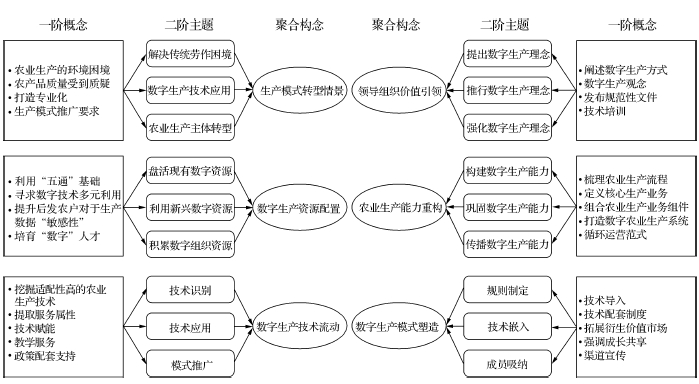

传统农业生产模式数字化转型是指通过应用数字技术与数字生产工具对传统农业生产过程进行全方位改造与升级,建立数字农技服务体系,以提高传统农业生产效率,促使传统农业产业与现代数字技术融合发展。对产业园而言,搭建数字农业生产模式的具体内涵主要体现在两方面:一方面是推动数字农业生产技术的深度应用,其中涵盖建立先进的信息化管理系统,以优化农业生产决策,提高资源利用效率,减少生产成本。另一方面是构建数字农技服务体系,打破信息孤岛,支持小农户更好地运用数字农业生产技术,让各农业生产主体紧密连接,实现不同生产环节的高效协同。从产业园引导水稻生产模式数字化转型历程来看,产业园在水稻播种方式、培育过程、质量追溯等环节层层递进,结合我国传统水稻种植、培育过程中的痛点问题,进行根源上的改造,寻找匹配自身农业生产的最优选择,为生产主体提供数字化生产思维与技术服务,充分运用物联网、大数据、人工智能等前沿数字技术赋能农业生产。综上,基于对传统水稻生产过程的痛点挖掘,本文从生产工具转变、生产信息流动、生产主体互联三个水稻种养层面的数字化转型进行案例分析,探索产业园在农业生产模式数字化中的管理实践,并以访谈资料形成的聚合构念为基础,形成转型的逻辑事实。

图1 数据结构

(1)生产工具转变:人工智能匹配作业环境。推动数字化农业生产方式概念落地应用是生产工具转型的重要任务(王小林,2022)。通过调研,传统水稻生产模式所需要的许多大型农用机械设备受到自然地形、农作物特质、土地权益等方面的掣肘,并不广泛适配于土地耕作,从而无法简单地通过提高机械化程度来改善劳作效率,导致许多地区仍然采用人力、畜力、手工工具等为主的手工劳动方式开展生产,此外一般小农户难以承受农业生产设备高昂价格的风险而降低农户对于自身农业生产方式升级的意愿,同样导致了传统农业生产方式难以转型。面对现实痛点,产业园为农户配备中央+地方政府双重资金配备,结合园区内水稻种植区的地形、地貌、地质情况,购买了各类植保无人机、水稻收割机等设备用于水稻的播种、收割等工作,完成了水稻生产工具以人工智能设备和精量机械为主的结构性转变,利用人工智能匹配作业环境,实现精量播种,播种准确、均匀,省去了传统种植的育秧、移栽环节,进一步节省了时间和人工成本,提高了生产效率。在2020年年初受新冠肺炎疫情侵袭时,园区内农用精量机械在恢复春耕生产,维护粮食供给稳定方面发挥了重要作用,产业园在国家农机购置补贴政策和园区内新型经营主体购买农用机械奖补政策的支持下,及时发放补贴款,让高端数字化技术真正意义上广泛加入了农业生产环节,这在事实上形成了产业园由生产模式转型情景出发,通过合理配置数字农业生产的工具设备资源,对农业生产能力进行数字化重构。

(2)生产信息流动:物联网大数据松绑生产信息。水稻生产模式更多是以家庭为单位,并贯彻“一家一户”小农经济管理方法,更多依靠人自身的经验和感觉对农业生产活动做出判断,对即将到来的异常天气和稻瘟病等昆虫病害缺乏科学判断和科学指导。传统水稻生产模式在使用化肥农药时经常不规范或超标施用,同时运用漫灌的灌溉方法,对于生产资料的投入缺乏把控机制,进而盲目追求产量和经济效益,隐蔽了农业本身的生态属性,不仅加重了土壤板结,还造成了土壤质量退化,引发了一系列食品安全问题,还忽略了消费者对于有机绿色食品的青睐与需求。面对现实痛点,产业园为核心示范区中10万亩农田配备了600余套田间各类感知设备,包括溯源视频监控、谷物测产、精准喷药、虫情测报等智能设备,结合物联网、人工智能、5G技术的应用帮助农户能够及时了解稻田的墒情、苗情、病虫害情况,并实现与国家科教云平台的直联互通,“掌上产业园”APP终端打通了农技服务“最后一公里”,为农业生产提供全过程保驾护航。其中实践过程为:首先,智能设备将收集观测到的数据回传到产业园物联网和智慧农业科技服务中心,系统平台的构建直接管控智慧农场,通过田间信息采集、视频监控终端协助实现科学决策,进一步帮助农业精量机械实现精准作业,逐步替代传统耕种模式。其次,平台能够在生产端提供完整的水稻种植解决方案,包括环境监测、视频及图像监测、水肥管理、植保管理、统计分析、质量安全追溯,让生产信息不再滞塞在水稻生产端某一个环节,而是让全过程生产信息“流动起来”。智慧农业平台还能够提供种植管理模型,包括水稻种植管理标准、水肥使用标准、植保管理标准等,这些标准在使用中可以获得不断完善和优化,从而进一步提升种植过程的科学性、准确性以及农产品的质量安全。放置于稻田里的物联网监测硬件设备,可以实时监测关于土壤酸碱度、氮磷钾、电导率以及气温、光照、风力方向等环境数据,同时向农户传递病虫害防治、巡田、排涝等农事活动的生产数据。这在事实上形成了产业园由生产模式转型情景出发,通过合理配置数字农业生产的信息管理设备资源,对农业生产能力进行数字化重构,并结合水稻生产工具的转变,实现农业劳作形式的数字化转型。

(3)生产主体互联:农业生产主体迈向数字生产合作组织。传统水稻生产模式以家庭组织为基本单位进行生产劳作,各村落散落在乡野各地,分散细碎化生产的小农户彼此之间缺乏有效的信息沟通和衔接,对现代数字化农业生产理念持观望态度,也决定了其数字生产农技服务需求面广且分散,无法有效发挥规模经济效益来“报团取暖”。同时传统水稻生产模式并不容易自发地进行模式变革,原因是即使有农户意识到了生产工具需要逐步更新换代,但受困于缺乏现代信息、机械使用经验和使用方法,多数农户仍存在较多的技术使用难题,导致其只能维持使用现有的工具。此外,传统农机、植保技术服务合作社对于以物联网、大数据为主的前沿数字农业生产技术缺乏服务能力。面对现实痛点,园区依托党支部领办农民专业合作社,在保持农民产权相对独立的前提下,通过自愿结合,把一家一户分散经营的农民组织起来,引导农民持土地、资金或技术入股,实现生产标准、农资供应、扶持政策的统一结合,让有意愿从事数字水稻生产的小农户接受数字生产农技服务。合作种植模式下具体表现为:一是产业园协调龙头企业与小农户融合进入数字农业生产,为降低交易成本企业通过产业园向农户提供金融互助服务与期货增值服务,提高小农户参与数字水稻生产意愿。二是发展合作组织的数字农技技术服务供给能力。

面对数字农业技术,传统农机、植保专业合作社尚缺乏足够的服务能力和水平对接小农户的痛点,产业园依托区镇两级农技推广部门以及院士工作站引导各类合作组织学习、接受农业技术培训和指导方面的服务,推动农业生产组织数字化转型,再为其他小农户提供专业化数字农技服务。此外,产业园内部会定期举行农用无人机操作员培训班和水稻机械直播技术培训班,邀请有关专业技术人员,优先为其他市农机大户、不同合作社组织负责人提供培训,以求解决农业生产过程中人员技术方面转型难的困境。目前,产业园现有数字化农民专业合作社150余家,带动近9800户农户,产业园内70%以上农户加入合作社联合经营,服务范围覆盖耕、种、管、收全过程,在事实上形成了产业园由生产模式转型情景出发,通过自身的服务机制对接小农户与各类农业经营主体,形成统一的价值取向。