在本地缺乏机器人技术和产业创新资源的条件下,东莞市机器人智能装备产业能如此快速发展,在改造制造业的同时成长为充满活力的战略性新兴产业,是一个需要理论总结的问题。本文以东莞市机器人智能装备产业发展为例,揭示如何通过需求牵引和政策驱动实现人工智能科技产业发展的动力机制,为其他地区推动人工智能科技产业化和实现产业智能化发展提供借鉴。

一、东莞机器人智能装备产业的价值网络分析

本文将所搜集的关系数据输入 Gephi 0. 9. 2 社会网络分析软件,得到由 302 个节点 ( 其中,35 个样本节点,267 个关系节点) 和 461 条边 ( 关系) 构成的东莞机器人智能装备产业价值网络拓扑结构图,如图 1 所示。通过分析东莞市机器人智能装备产业价值网络结构统计指标,首先找出东莞市机器人智能装备产业发展的关键节点; 其次通过节点之间关系数据分析,考察多元创新主体之间相互联系和作用的方式和互动规则,探讨东莞市机器人智能装备产业形成和发展的动力机制。

3. 1 价值网络结构特征

东莞机器人智能装备产业价值网络节点度数中心度的分布如图 2 所示,可见网络节点度数中心度呈现出明显的幂律分布特征,即少数节点拥有大量链接,大多数节点拥有少量链接。与同等规模随机网络相比,该网络具有较短的平均路径长度和较大的聚类系数,说明东莞机器人智能装备产业价值网络具有明显的小世界网络特征,属于典型的创新网络。

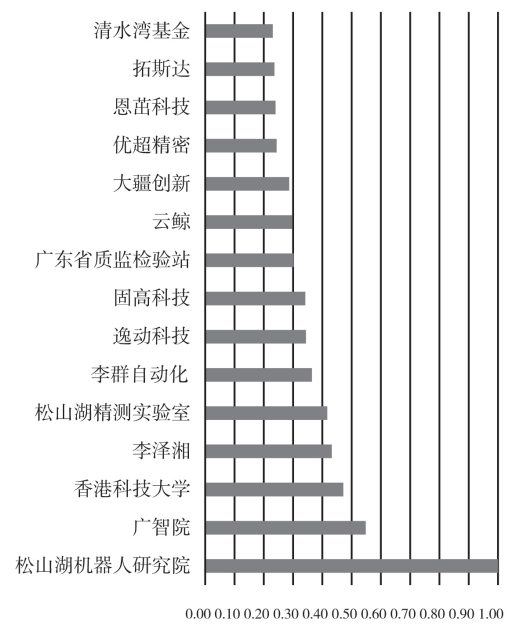

一个节点的重要性既取决于相邻接节点的数量 ( 即该节点的度数中心度) ,也取决于相邻接节点的重要性程度。特征向量中心度指标是通过相邻接节点的重要程度反映节点影响力的重要指标,价值网络特征向量中心度排名前列的节点如图 3 所示。松山湖机器人研究院、广智院、香港科技大学、李泽湘、松山湖精测实验室和广东省质监检验站等的特征向量中心度排名前列,是东莞机器人智能装备产业价值网络的关键节点,具有广泛的影响力和辐射带动作用。

图 3 关键节点特征向量中心度分布

松山湖机器人研究院和广智院是东莞市的新型研发组织,不仅与国内外高校和科研机构存在广泛的产学研合作关系,而且具有创业孵化和为集群内企业技术创新提供服务的功能。作为关键外部关系节点,香港科技大学一方面与松山湖机器人研究院展开技术合作,为机器人企业提供前沿技术支持; 另一方面培养了一批掌握机器人前沿技术的科技工作者在松山湖产业园从事创新创业活动。作为香港科技大学电子与计算机工程学系的教授,李泽湘通过人才培养和团队创业,培育出包括李群自动化、固高科技和大疆创新在内的一批机器人智能装备研发和生产企业。而松山湖精测实验室和广东省质监检验站作为技术服务平台,不仅为东莞市而且为周边地区机器人智能装备企业提供研发检测服务。

3. 2 关系数据分析

通过对东莞机器人智能装备产业价值网络关系数据的统计分析,可以清晰地看到多元创新主体之间相互 联 系 和 作 用 的 方 式。关系数据包括两类: 一是核心人力资本的前期学习经验; 二是技术来源和技术赋能关系。

( 1) 人力资本前期学习经验。东莞机器人智能装备产业的发展离不开智能装备领域科技人才的培养。东莞机器人企业核心人力资本的前期学习经验主要来自香港科技大学、华中科技大学和哈尔滨工业大学。其中,在香港科技大学获得前期学习经验的核心人力资本关系数占 比最高,达42. 11%。特别是松山湖国际机器人产业基地,吸引和集聚了一批来自香港科技大学的创业团队。作为机器人智能装备科研领域的领军人物,香港科技大学李泽湘教授培养的诸多科技工作者先后到松山湖国际机器人产业基地创办包括固高科技、李群自动化和逸动科技在内的机器人企业。依托华中科技大学强大的教育和科研实力,广智院为广东乃至全国智能制造提供解决方案。哈尔滨工业大学拥有机器人技术与系统国家重点实验室,是中国最早开展机器人技术研究的单位之一,同样为东莞机器人智能装备产业提供人力资本支持。

( 2) 技术来源。东莞机器人企业技术来源主要包括高校、科研院所、国外企业、人才引进和国内企业。其中,来自高校和科研院所的技术输入关系占比最高,达 39. 49%。来自国外企业的技术输入关系占比为 24. 84%,通过人才引进带来的技术输入关系占比为 20. 88%。在排名前 3 位的技术来源中,人才引进尤其值得关注。近年来,东莞市政府瞄准海内外“ 高、精、尖” 机器人智能装备产业领域的关键技术领军人物和科研团队,通过政策扶持的方式吸引他们到东莞创新创业,成为推动产业创新发展的重要力量。

东莞机器人智能装备企业与高校科研机构技术合作关系中,香港科技大学和华南理工大学与东莞机器人智能装备企业的合作关系最为密切,占比均为 9. 68%; 其次是华中科技大学和哈尔滨工业大学,关系数占比分别为 8. 06%,6. 45%。包括广东工业大学、东莞理工大学、清华大学、西安交通大学、电子科技大学和北京航空航天大学在内的高校均与东莞机器人智能装备企业之间存在着技术合作关系。

因为地理位置的邻近和机器人智能装备领域的学科优势,香港科技大学和华南理工大学通过与当地企业共建关键技术联合实验室的方式展开产学研合作。其中,香港科技大学机器人研究院一方面与提供关键技术的跨国公司,如德州仪器和微软进行合作,把前沿技术引进到东莞; 另一方面与包括李群自动化和固高科技在内的当地提供智能制造生产线的企业展开项目合作,不断提高企业的研发和制造水平。

华中科技大学通过建立广智院新型研发组织,与包括盈动高科和思谷科技在内的企业展开产学研合作。同时,华中科技大学与东莞市人民政府和广东省科学技术厅在 2007 年合作共建集科技创新、技术服务和产业孵化平台于一体的东莞华中科技大学制造工程研究院 ( 简称东莞工研院) ,自主创办企业 54 家,孵化企业超过 380 家。在国外跨国公司中,安川、 ABB、川崎和爱普生是东莞机器人智能装备产业的主要技术供给方。为快速满足制造企业的智能化需求,东莞机器人企业积极获得国外机器人跨国企业技术和产品的代理权,在产品市场推广、应用和后期维护方面进行技术合作; 同时引进微软人工智能与机器学习方面的技术和能力,提高产品的智能化水平。在跨国公司与本地企业的技术合作关系中,日本安川机器人占比最高,为 10. 26%。安川电机是全球四大机器人巨头之一,在伺服电机、运动控制器、变频器和机器人等领域处于世界先进水平。2017 年 7 月,长盈精密与安川电机共同成立广东天机机器人有限公司,通过引进成熟的生产管理体系、品质管理体系和共享全球供应链,研发、生产和销售具有自主品牌的国产工业机器人,加快适应中国制造业数字化转型升级的机器人智能装备产品的研发和生产。

在东莞机器人智能装备产业发展中,领军人才的引进和 聚 集 为 产 业 发 展 提 供 了 有 力 支 撑。从2009 年开始,东莞市出台面向海内外引进具有先进创新成果、自主知识产权和产业化前景广阔的“ 双创”领军人才政策,每年目标引进 10 名左右海内外高端人才。经过努力,东莞市共引进“ 双创”领军人才 55 人,其中机器人智能装备领域的电子信息和光机电一体化专业的领军人才为 29 人。从引进的领军人才与当地创新主体的技术合作关系分布看,排名第 1 位的是李泽湘,技术合作关系占比达到 14. 29%,成为推动松山湖国际机器人产业基地乃至东莞机器人智能装备产业发展的核心领军人才。领军人才的引进和集聚成为东莞机器人智能装备产业发展的重要技术来源。

( 3) 技术赋能。随着产业创新资源的聚集,东莞机器人智能装备企业不仅能够为东莞本地企业提供技术赋能,而且为周边地区甚至国外企业进行技术赋能。其中,本地企业的技术赋能关系占比达57. 30%,周边企业的技术赋能关系占比为 40. 45%,国外企业的技术赋能关系占比最低,为 2. 25%。从技术赋能和输入关系看,尽管东莞机器人智能装备产业对本地、周边和国外企业产生了辐射带动作用,但是在关键技术和核心零部件领域,与跨国公司仍然存在较大差距。

除了企业,东莞机器人智能装备产业技术赋能的组织和机构还包括新型研发组织和中介组织。其中,对本地企业进行技术赋能占比最高的是松山湖机器人研究院和广智院为代表的新型研发组织,占比分别为 20. 59%和 17. 65%。在中介组织中,松山湖精测实验室和广东省质监督检验站作为检测机 构,技术赋能关系占比分别为 20. 59% 和16. 67%。作为行业协会组织,东莞机器人协会的技术赋能关系占比为 8. 82%。

松山湖机器人研究院依托香港科技大学的创业团队,聚集了包括人才、资金、技术和供应链在内的丰富创新和服务资源,专注机器人及相关行业的创业孵化,重点关注机器人核心零部件、机器人系统以及机器人行业应用。目前松山湖机器人研究院主要 以 创 业 孵 化 方 式 提 供 技 术 赋 能。截 至2018 年 9 月,孵化实体 80 余家,成功引进 53 家创业企业和 32 个创业团队,其中 27 家创业团队成功孵化成公司,总产值超过 19 亿。广智院设有共性技术与功能部件研发中心、集成技术与服务中心、公共试验与检测中心、产业孵化与投资中心、人才培养中心等五大平台,在松山湖创立 3 年的时间里,广智院已经为 300 多家企业提供了技术服务,并在园区孵化了 20 余家机器人企业。松山湖精测实验室自和广东省检验站自成立以来,通过提供大量的检验检测服务为机器人装备制造企业研发和制造活动提供强有力的技术服务支撑。

东莞机器人智能装备产业协会成员涵盖整条机器人智能装备产业链的上下游企业,不仅包括编码器和控制器在内的机器人核心零部件研发企业,而且包括系统集成企业和中介组织。行业协会通过组织成员企业参加博览会、研修考察、开展培训和举办人才供需交流会等活动,为企业广泛链接资源,搭建沟通平台,促进成员单位之间的合作和市场拓展。

3. 3 东莞机器人智能装备产业的创新生态系统

在价值网络分析的基础上,可以清晰地看到东莞市机器人智能装备产业发展是以“ 双创” 为导向的产业创新生态系统的培育和完善过程。在初始条件下,作为新兴技术和产业,机器人智能装备的发展环境表现出两个方面的特征: 一是智能化需求内生于当地制造业数字化转型升级; 二是本地缺乏机器人智能装备产业创新资源。

如何引进和发展机器人智能装备技术和产业存在两种战略选择: 一是市场需求诱致,即依靠市场的自发力量引进技术和创新资源发展产业; 二是政策驱动,即通过政策激励引进技术和创新资源发展产业。而东莞的实践表明,把政府和市场的自发力量结合起来,通过培育和完善以“ 双创”为导向的产业创新生态系统的方式,实现了创新资源的引进和新兴产业发展的目标。东莞机器人智能装备产业创新生态系统的基本结构如下。

( 1) 政府和作为智能化需求方的制造企业。

东莞机器人智能装备产业的发展源于当地制造业转型升级过程中创造的智能化需求。当地制造企业的智能化需求是东莞机器人智能装备产业发展的基础和前提。截至 2017 年 12 月,东莞市的制造业体系由超过 12 万制造企业构成,涉及 30 多个行业和 6 万多种产品。

为了适应制造业数字化转型升级过程中创造的智能化需求,政府的政策倾向是: 一方面通过激励政策支持和推动包括电子信息、食品、纺织、服装、家具和制鞋在内的劳动密集型产业进行智能化改造,即“ 机器换人”; 另一方面引进机器人智能装备企业、研发机构和孵化培育当地机器人企业,实现机器人智能装备技术和产品的本地供给。 2014 年以来,以“ 机器换人”为突破口,东莞市政府先后出台包括行动计划、实施意见、专项资金支持和融资租赁在内的一系列政策,积极引进和发展机器人智能装备产业,打造智能制造产业创新生态系统。

( 2) 机器人智能装备企业和新型研发组织。

截至 2017 年 12 月,仅在松山湖产业园内就聚集了 300 家机器人智能装备企业。其中,机器人核心零部件企业占 23%,工业机器人企业 2%,智能装备企业 20%,系统集成企业 55%。营业收入超过 1 亿元的企业达 10 家,上市公司和新三板企业8 家,规模以上工业企业 18 家。 2017 年机器人智能装备产业实现工业总产值 48. 48 亿元,同比增长 46. 9%。

机器人智能装备企业和新型研发组织的集聚,形成了松山湖国际机器人产业基地。产业基地由 3个基本部分构成: ①松山湖国际机器人研究院;②松山湖国际机器人创新产业孵化基地,包括孵化器、科技创业学院、创新未来国际学校和高端人才社区等; ③国际机器人智能装备产业园,包括加速器、总部基地和生活社区等。

与松山湖机器人研究院的创业孵化功能不同,广智院通过包括共性技术与功能部件研发中心、集成技术与服务中心、公共试验与检测中心、产业孵化与投资中心和人才培养中心在内的五大平台建设,在为现有企业提供设计、加工、计量和质检服务的同时,也为工业机器人、智能装备和人工智能领域的新创企业提供服务。

( 3) 科技人才创新创业。人才是东莞机器人智能装备产业创新生态系统中重要的组成部分。松山湖产业园积极开展招才引智工作,集聚了一大批创新创业型科技人才。与此同时,积极探索高端工科人才的培养模式,松山湖国际机器人产业基地与东莞理工学院、广东工业大学、香港科技大学四方合作共建了粤港机器人学院。目前已培养超过400 名高端工科人才。

( 4) 检测机构和其他组织。随着制造业数字化转型的深化,东莞机器人智能装备产业对高水平质量检测平台的需求不断增加。除原有东莞市质量监督检测中心外,2017 年相继成立广东省质监检验站和松山湖精测实验室,为优质中小企业提供免费或优惠的检测服务的同时,为智能制造全生态链中的集成与应用提供研发和验收服务。

为了培育东莞市机器人智能装备产业创新生态系统,东莞市政府出资 4000 万元成立国内首家以机器人智能装备产业基金——东莞市博实睿德信机器人基金。同时,松山湖国际机器人智能装备产业基地和广智院分别发起成立清水湾创业基金和长石智能制造专项基金。通过与红杉资本和高瓴资本等国内外投资公司的合作,为“ 双创”活动提供全方位资金支持。

松山湖国际机器人智能装备产业基地通过建立超过 200 家当地供应商资源在内的供应链体系,为智能装备企业提供包括设计、原材料、打样、模具、软件平台、核心零部件、物流和产品调测在内的服务。同时,通过与外部供应链资源的合作,为机器人智能装备产业的新创企业提供人才、资本和供应链资源服务。

( 5) 互动机制。为了应对市场需求变化和劳动力成本上涨带来的挑战,产品和生产的智能化成为东莞市优势产业转型升级的方向。为了促进产业智能化发展,东莞市政府制定政策积极引进和发展包括机器人智能装备在内的人工智能科技产业。在市场需求牵引和政府政策激励下,围绕机器人智能装备产业的发展形成了创新生态系统。创新生态系统的创新主体是多元的,包括制造企业、机器人智能装备企业、新型研发组织、科技孵化器、检测机构和政府。多元创新主体之间通过相互作用和协同创新,共同推动东莞机器人智能装备产业的发展。

政府作为东莞机器人智能装备产业创新生态系统形成与发展的重要推动者,通过政策和资金支持刺激有效需求和提高技术供给能力的同时,促进多元创新主体的互动和协同创新。从技术需求看,尽管劳动力成本上升和市场需求变化激发了东莞产业智能化市场需求,但是受新技术研发投入高和技术不确定性的影响,在本地缺乏技术供给的条件下,智能化需求仅仅是潜在需求。政府出台的包括“ 机器换人” 在内的一系列资金、技术、人才支持政策降低了企业新技术获取成本,把产业智能化潜在需求转变为现实需求。从技术供给看,在本地缺乏高水平研究型大学和科研机构的条件下,政府一方面通过创建新型研发组织的方式,与研究型大学和科研机构合作引进产业智能化所需求的科技创新资源; 另一方面引进国内外的机器人智能装备企业,孵化培育当地机器人企业,满足当地企业转型升级的智能化需求。同时,为了提高本地技术研发能力,东莞市政府积极开展招才引智工作,不断集聚创新创业型科技人才,提高本地创新能力。

东莞机器人智能装备产业创新生态系统是高度开放的。因为本地创新资源缺乏,除了引进机器人智能装备企业之外,东莞市主要通过新型研发组织和创新人才与外部研究型大学和科研院所建立联系。依托地理区位和学科优势,通过与政府联合创建新型研发组织和与企业合作研发的方式,包括香港科技大学、华南理工大学和华中科技大学在内的研究型大学和科研院所成为东莞机器人智能装备产业关键技术的来源。与传统研发机构不同,新型研发组织具有投资主体多元化、建设模式国际化、运 行 机 制 市 场 化、管理制度现代化等特点。新型研发组织的建立一方面为本地企业链接外部创新资源提供新的渠道,另一方面,通过搭建高校科研成果与企业产业化应用之间的桥梁,有效地解决高校与科研院所的科技成果产业化的问题。以松山湖机器人研究院和广智院为代表的新型研发组织,已经发展成为集聚高端科技创新资源的关键载体,在推动东莞市传统产业转型升级、促进机器人智能装备等新兴产业的发展等方面起到了重要支撑作用。

除了新型研发组织外,以香港科技大学李泽湘教授团队为代表的“ 双创” 领军人才和检测机构同样成为东莞机器人智能装备产业发展的重要技术来源和知识积累载体。近年来,在东莞市招才引智政策推动下,机器人智能装备企业通过引进科研创新团队集聚了一批高水平人才资源。同时,新型研发组织的建立吸引了一批来自高校和企业的优秀科研创新人才。广东省质监检验站和松山湖精测实验室为代表的检测机构的建立进一步满足了机器人智能装备产业对高水平的质量检测平台的需求,为智能制造全生态链中的集成与应用提供研发和验收服务。

作为产业创新生态系统的重要组成部分,机器人智能装备企业通过与新型研发组织、检测机构和制造企业合作,不断提高技术和产品的创新能力。同时,在服务制造企业智能化转型的过程中,通过技术在不同产业和企业的迁移,机器人智能装备企业能够获得更好的发展机遇。

在产业智能化过程中,制造企业不是技术的被动接受者。依托各产业的市场优势,制造企业通过智能化转型和核心技术的积累,逐步成为其他地区传统企业智能化转型的赋能者。尤其是在人工智能通用技术专用化的过程中,制造企业与机器人智能装备企业在技术上往往是相互赋能的。

二、模型和推论

基于东莞市机器人智能装备产业发展的价值网络分析,本文试图构建一个简单的理论分析框架解释当存在经济转型升级所创造的新兴技术需求时,政府如何通过政策驱动实现本地技术创新和新兴产业发展的内在逻辑和动力机制。为了进行理论 抽 象 和 概 括,本 文 首 先 做 出 3 个 基 本 假设: ①新兴技术和产业发展内生于当地经济转型升级创造的新兴技术需求。作为技术需求方,当地企业无法通过创新获得技术供给。同时,需求因技术供给不足被抑制。②本地缺乏经济转型升级所需要的新兴技术和产业创新资源。同时,位于外部的现有企业技术体系难以满足当地的技术创新需求。本地化的“ 双创” 活动是新兴产业发展的前提和基础。③政府的作用不仅表现为鼓励“ 双创” 活动实现技术创新的本地化供给,推动新兴技术和产业的集聚和发展,而且通过促进现有产业 的 转 型 升 级 创 造 本 地 新 兴 技 术 的 需 求规模。

在以上基本假设条件下,本文构建理论分析框架如图 4 所示,解释新兴技术和产业如何通过内生需求的牵引和政府的政策驱动,通过“ 双创”活动的涌现逐步发展起来的。在初始状态下,新兴技术和产业创新资源位于集群外部,本地没有相关资源。对新兴技术和产业资源的需求内生于本地企业的转型升级过程。例如,在东莞制造企业的转型升级过程中,为了降低劳动力成本和提高产品质量,企业开始选择作为新兴技术的机器人替代劳动力。但是在没有政府政策支持条件下,本地企业转型和升级过程中创造的内生需求难以获得满足,属于潜在市场需求。

图4 需求和政策驱动的新兴产业形成和发展逻辑

市场需求是潜在的,原因是: ①新兴技术的可获得性。因为当地缺乏新兴技术和产业资源,单个企业获得新兴技术的过程中面临成本约束。市场需求因技术供给不足而受到抑制; ②当不存在规模经济的条件下,对于新兴技术的供给者而言,同样存在不确定性。为了推动新兴技术和产业的发展,地方政府通过扶持政策激励现有企业运用新兴技术,降低新兴技术应用和创新成本。在政府政策激励下,运用新兴技术改造现有产业的内生需求由潜在需求开始转变为强烈的现实需求。据此得出推论 1: 尽管新兴技术需求内生于现有企业转型升级过程,但是可能因为面临技术可获得性约束,需求仅仅表现为潜在需求。通过政府的刺激政策,潜在需求将转化为现实需求,成为新兴技术和产业发展的主要牵引力量。

在政府政策激励下,当新兴技术需求由潜在需求转变为现实需求的情况下,完全依靠市场难以实现新兴技术和产业的发展。当地政府希望在内生需求牵引下通过“ 双创” 活动吸引新兴技术本地集聚,发展新兴产业。新兴技术和产业创新资源主要来自大学、科研院所和异地企业。为了更好发展新兴产业,地方政府通过制定包括“ 双创”、人才和发展新型研发组织在内的扶持政策,引进科技工作者、科技创新资源和企业进驻。尤其是吸引科技工作者和科技创新资源针对本地企业转型升级创造的内生需求展开“ 双创”活动,构建专用性技术体系是推动新兴技术引进和产业发展的关键。据此得出推论 2: 在刺激内生需求的同时,为了引进和发展新兴技术和产业,地方政府通过制定“ 双创”政策,引进和集聚创新资源,研发与本地产业转型升级相适应的专用性技术体系,在推动产业转型升级的同时实现新兴产业的发展。

在政策驱动和需求牵引的共同作用下,新兴技术和产业开始出现本地化发展趋势。本地创建的新兴技术企业主要包括 3 类: ①异地企业在本地建立的新公司; ②新兴技术科技人才创建的新创企业; ③科研院所在本地创建的企业。除了新兴技术企业,新型研发组织同样是新兴技术产业化的关键推动力量。作为新兴技术研发和转化平台,新型研发组织的功能集中表现在 3 个方面: ①技术和人才引进; ②创业孵化服务; ③检验检测服务和知识共享。新型研发组织为引进科技人才创新创业提供包括研发活动在内的基础设施、物理空间和孵化服务,是推动本地“ 双创”活动的重要载体。围绕新兴技术企业和新型研发组织的“ 双创” 活动,包括行业协会、产业联盟和投资基金在内的中介组织和投资机构同样发挥着积极作用。中介组织通过政产学研用协同活动的组织,有效促进多元创新主体的联系和互动。投资机构则为“ 双创”活动提供资金支持。据此得出推论 3: 新兴技术企业和新型研发组织是新兴技术产业化和新兴产业发展的核心组成部分。围绕“ 双创”活动,包括行业协会、产业联盟和投资机构在内的中介组织、新兴技术企业和新型研发组织共同构成了新兴产业发展的创新生态系统。

新兴产业创新生态系统的创新主体是多元的。不仅包括企业和新型研发组织,还包括政府、制造企业和中介组织。其中,如何形成政产学研用相互联系和作用的协同创新机制是新兴产业发展的关键。无论从创新生态系统的形成还是从运行看,政府发挥积极作用的关键是制定和实施以“ 双创”为导向的多元创新主体有效互动的政策体系。

三、总结和政策建议

基于广东省东莞市机器人智能装备产业发展的价值网络分析,本文认为: 当在经济转型过程中出现新兴技术的本地需求而缺乏创新资源的条件下,围绕“ 双创” 活动,鼓励和扶持新兴技术产业化和新兴产业发展的创新生态系统是实现经济转型升级的关键。其中,政府的积极作用表现为刺激新兴技术需求和鼓励新兴技术的本地化供给。基于案例研究和理论分析,本文的政策建议如下。

( 1) 在中国制造向中国创造转型升级中,新兴技术和产业的发展主要是基于经济转型升级过程中创造出的本地需求。内生需求的牵引是技术创新和产业化的基本动力来源。刺激本地技术创新需求是制定本地新兴产业发展政策的落脚点之一。

( 2) 在新兴技术产业化和产业发展的过程中,形成以“ 双创” 为导向的产业创新生态系统是关键。围绕“ 双创”活动,制定政府政策的着眼点在于促进多元创新主体的相互联系和协同创新。其中,新型研发组织和中介组织在促进多元创新主体的互动和协同创新中发挥着重要作用。(作者:刘 刚,刘 捷)