近期,“低空经济”概念加快进入大众视野,主要受益于政策端的支持和低空飞行器技术的日趋成熟。2024年3月27日,工信部等四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,对2027年和2030年我国通用航空发展提出具体目标。2024年1月1日起,《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式实施,标志着作为低空经济主导的无人机产业迈入“有法可依”的规范化发展新阶段。目前,国内各省市基本都已将发展低空经济产业写入政府工作报告。

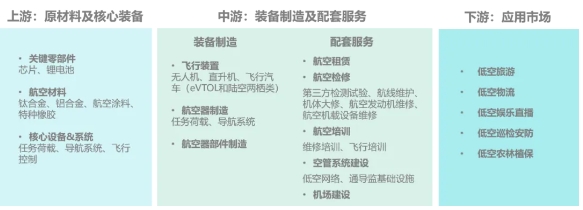

产业链分析

我国低空经济产业链的结构大致如下:上游为原材料与核心零部件领域,中游包括低空制造、低空飞行、低空保障与综合服务等,下游为各种应用场景。低空经济当前仍处于非常早期的发展阶段。

在低空经济的产业布局中,低空应用是核心。低空经济的下游应用主要是与各种产业的融合,目前常见的低空经济城市应用场景包括和物流、娱乐、出行、消防等行业融合的快递物流、消防救援、基建巡检、农林植保、娱乐拍摄等场景。未来,低空经济可以向生产作业、公共服务、航空消费三大领域持续拓宽应用场景,提供牧业飞行、电力作业、医疗救护、警用飞行、娱乐飞行等服务。

产业发展现状

中国在传统航空领域,与发达国家还存在一些差距,但在低空经济这一赛道上,目前中美欧三个地区整体水平相当。但中国航空级电机仍高度依赖进口,目前国外电机龙头赛峰集团的ENGINeUS可提供750kW的输出功率(可扩展到1MW);而国内航空电驱动领先企业卧龙电驱能够为工业无人机及1-2座eVTOL提供功率密度2kW-30kW的电机,为4座载人eVTOL提供的50kW-175kW电机仍在研发中。

据航空产业网,全球已研发或正在研发适航阶段产品、取得实质性进展的企业约50家,目前仅有亿航智能一家企业获得由中国民航局颁发的标准适航证,小鹏汇天、沃飞长空等少数企业获得特飞许可证。

据中国民航网数据,截至2023年底,我国通用航空(不含无人机)飞行器保有量约为5000架(YoY+5%),飞行量约为135万小时(YoY+11%),运营企业数量为690家(YoY+4%)。同期,无人机注册数量为120万余架(YoY+25%),飞行量约为2300万小时(YoY+10%),运营企业数量为1.9万余家(YoY+26%)。

我国在无人机领域的产业链已经比较成熟,目前正在大力发展的低空经济是以eVTOL为代表的相关产业。我国eVTOL商业化计划可以分为三个阶段:

2020-2025年,实施客运型eVTOL的原型机测试与验证,实现货运型eVTOL商业化运行;

2025-2030年,通过货运型商用铺路,实现有人驾驶客运型eVTOL商业化;

2030年后,依托有人驾驶客运型eVTOL的商业化成功,伴随民众认可度的显著提升,开展产品升级,实现eVTOL的无人驾驶飞行。

eVTOL规模商业化难点

1. 适航与法规认证

所有民用航空器均需获得适航性认证,对于电动垂直起降飞行器,取得民航管理机构颁发的型号合格证是其用于城市空中交通的必备环节。eVTOL作为一种新型航空器,既不能作为一种适航审定类别,也不能归入传统直升机或固定翼的适航审定类别。目前各国局方对电动垂直起降飞行器的适航审定并没有统一的标准。

目前,只有欧洲发布了针对小型VTOL的统一标准和符合性方法,中国和美国根据每个具体eVTOL机型的特点进行有针对性的适航要求。凭借无人驾驶航空器审定法规体系架构较完备的优势,中国民航局将无人驾驶eVTOL的适航审定纳入基于运行风险等级进行分类管理的无人驾驶航空器审查体系。中国这种适航体系架构设计为不同设计特征、预期用途及运行场景的无人驾驶电动垂直起降飞行器以合适的安全性水平进行适航取证创造了有利条件。

2. 动力电池技术

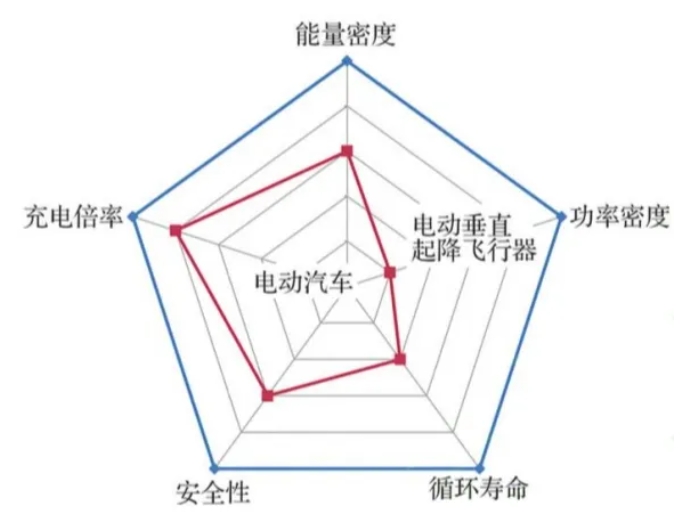

现有汽车动力电池无法直接应用于eVTOL。由于航空应用的特性,电动垂直起降飞行器对锂离子电池性能要求更高,根据高工锂电数据,新能源车锂电池的能量密度(电池单位重量提供的能量)为200Wh/kg,面向城市空中交通的eVTOL至少需要达到400Wh/kg;而目前成熟的eVTOL电池能量密度仅有285Wh/kg,远低于航空燃油的比能量,仅能勉强满足小型全电飞行器短程飞行需要。

为了满足电动垂直起降飞行器的性能指标,需要全面提升电池系统的能量密度、功率密度、安全性、循环寿命等指标。现有主流化学体系锂离子电池中,三元NCM电芯的综合性能要好于三元NCA(安全性考虑)和LFP(能量密度考虑)。固态电池由于比能量高、安全性好等优点,具有eVTOL应用潜力,但尚不成熟。

资料来源:《电动垂直起降飞行器的技术现状与发展》邓景辉

另外,目前在飞行控制系统和电机与电控技术等方面也存在多个技术难点等待攻克。

产业格局

在eVTOL整机制造方面,除了近年涌现的一批创业公司外,空中客车、波音、中国商飞等航空制造企业都在设立或收购子公司来研发eVTOL,大众、丰田、小鹏等车企也纷纷入局。目前产业处于发展初期,尚未有领导者出现。

在城市产业布局方面,目前全国绝大部分省市的政府工作报告中均已将低空经济列入产业规划中。从产业聚集来看,深圳为代表的珠三角、上海为代表的长三角是目前低空经济产业较为集中的区域,另北京也具备丰富的产业科技创新资源,而基础相对薄弱的合肥亦在加快产业链的完善,试图在低空经济实现弯道超车。

作为全球闻名的“无人机之都”,深圳有着良好的产业基础与相对完备的产业配套。这里集聚了大疆、丰翼科技、天鹰装备等无人机行业头部企业,深圳的消费级无人机占据全球70%的市场份额,工业级无人机在全球占比超过50%。2023年深圳无人机及产业链企业达1730家,年产值960亿元,覆盖了从生产制造、技术研发、软件开发等上下游全环节。

在政策布局方面,深圳也尽显前瞻性。早在2022年底,深圳就出台《深圳市低空经济产业创新发展实施方案(2022-2025年)》。2023年,深圳又率先将“低空经济”写入政府工作报告,并提出打造低空经济中心。2024年,深圳出台全国首部低空经济立法《深圳经济特区低空经济产业促进条例》。深圳目前有7个区已经出台了低空经济相关政策,各区在产业上的互补能力也较强。

同为珠三角地区的珠海拥有传统航空制造以及具有品牌力的航展,广州在电动航空技术上有一定优势,广东层面已经出台相关政策支持深圳、广州、珠海建设通用航空产业综合示范区,打造大湾区低空经济产业高地。

北京在无人机领域科技创新资源丰富,聚集了航天、航空、航发、电科等央企研究院及清华、北航、北理工、中科院等相关研究院所科研力量,智能蜂群、交叉双旋翼、大载重系留等多项先进技术成果在京转化落地。中关村延庆园作为北京无人机产业重点承载区,已集聚了航天时代飞鸿、远度互联、清航装备、航天宏图等一批优质企业,总投资超12亿元的国内首个无人智能产业数字化生产基地已启动建设,近日也出台了文件《关于促进中关村延庆园无人机产业创新发展行动方案(2024-2026年)》进一步发展低空经济。

合肥与其他热门城市相比,航空产业基础较为薄弱,但合肥拥有强力的政策支持,过去多年间也培育了许多独角兽企业,并且整理形成了的经济科技创新等独到经验。此外,合肥靠近航空工业发达的长三角,未来航空产业的引进与建设也较为便利。目前亿航智能、时的科技等一众外地飞行器制造领头企业已落户合肥。此外,合肥还聚集了中科星图、国电高科、航天宏图、雷图科技、中科卫星、亿航智能、零重力等一批空天信息产业上下游关联企业。这意味着,当前合肥初步形成了涵盖商业航天、低空经济、深空探测的产业生态格局,以及覆盖研发设计、测试验证、核心制造、运营服务的全链条框架。

在传统小飞机制造领域有着丰厚技术沉淀的芜湖,与资金科研能力较强的合肥,有望重现安徽省在新能源汽车重大新兴产业的”合肥-芜湖”双核联动。

川渝地区目前也正在对低空产业进行探索建设,如成都正在探索工业无人机封闭场景的应用,重庆则在探索通用机场进入低空基础设施的可能性。此外,江苏、安徽以及江西,目前也在做跨省域的低空产业尝试。

在房地产、新能源汽车行业进入调整期后,各地均需要找到新的产业发动机。以eVTOL为代表的“低空经济”具有产业链条长、辐射面广、成长性和带动性强等特点,未来有望产生巨大经济效益和社会效益,为经济高质量发展注入新动力。

低空经济产业规划怎么做?

要解决各地当前低空经济产业发展的问题,重点要从以下 5 个层面切入:

深入洞察低空经济

需要对低空经济市场进行深入分析,包括市场需求、潜在客户群、竞争对手分析等。同时,研究相关政策法规与本地的先天资源、优势产业,确保规划符合国家和地方的低空经济发展战略。

技术趋势评估

评估影响地方低空经济发展的关键技术趋势,如无人机技术、电动垂直起降飞行器(eVTOL)、智能控制系统等。技术进步是推动市场需求增长的重要因素,因此对技术发展的预测对于市场需求预测至关重要。

政策环境分析

基于对本地低空经济产业链强关联的其他产业集群、可能性应用场景,综合考虑其支持政策、法规框架以及未来可能出台的政策措施,有助于预测市场需求的变化趋势与招商。

应用场景拓展预测

通过专业团队实地走访调研,分析预测与本地资源禀赋强关联的低空经济应用场景的发展潜力和市场需求,可以给予企业和投资者制定相应的战略计划,更有助于后续地方招商工作精准开展。

风险因素诊断与市场预测模型构建

基于上述分析,结合定量和定性分析方法,构建市场需求预测模型,识别可能影响低空经济市场需求预测的风险因素,如技术发展风险、市场竞争风险、政策与法规风险等,同时预测未来一段时间内地区低空经济的市场规模和增长趋势,并考虑相应的应对策略。