从传统的产业园区改造更新为产业社区,已成为现代园区发展升级的重要模式。以往我们探讨过,如何从空间、功能和产业三方面创新营造产业社区,今天我们重点从土地操作视角看如何推进产业社区改造。我们总结了三个实施路径或策略:一是混合用地模式突破,二是土地供应方式创新,三是鼓励多方主体合作。

一、在混合用地使用模式上突破

我国现行的土地供应制度中,一宗土地基本有一种用地性质,土地供应方式相对死板,不利于产业的融合发展。近年来,以珠三角地区为改革源头,探索出一些混合用地的实施方式,较好地适应了城市功能提升和产业发展需要。具体来说,主要有两种方式的突破。

1、新型产业用地

第一种是新型产业用地,也就是常听到的M0用地,是在单一地块上,围绕特定产业的发展特征,以建筑功能的混合,帮助单一企业实现研发、生产、销售环节的功能融合。对一家中小型企业来说,公司的业务往往需要研发、生产、销售环节紧密互动,按传统的供地方式,要科研、工业、商服用地各拿一块,给企业造成了较大的成本压力。而M0用地的突破点就在于能够在单一用地上,混合兼容研发、生产、销售功能的多种业态建筑,土地出让价格按照不同性质的建筑面积比例来进行换算。目前这种模式在国家级开发区已经使用得较为普遍。

2、多宗用地混合使用

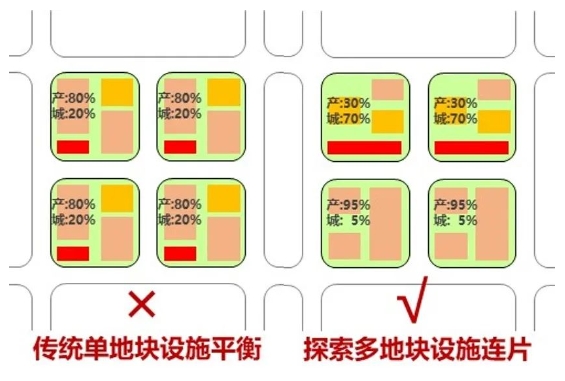

第二种是多宗用地混合使用,这是响应后工业化时代产业业态交叉融合、弹性工作和生活模式重塑背景下人的新需求,在产业社区这个更大的层面上,实现工作、生活的功能融合,创造高品质的产业社区。这种方式要突破单一地块的规模,允许由同一个实施主体在多个地块内按照发展需求,在不突破规划配建比例限制的前提下,集中布局产业配套,形成邻里中心、宿舍、食堂等连片公共服务设施,更好地落实设施园区共享,促进生产研发与城市生活服务协同发展,实现产业社区层面上的产城融合。

二、探索土地供应方式的创新

因为在实际操作中,城市更新项目如果硬性要求采用政府收储,再公开招拍挂的话,将对实施企业回收的前期投入产生极大的经营风险。特别是对于产业社区来说,用地性质种类丰富,短周期的商住类项目和长周期的产业类项目冷的冷,热的热,很容易产生商住项目抢手,产业项目无人问津的情况。

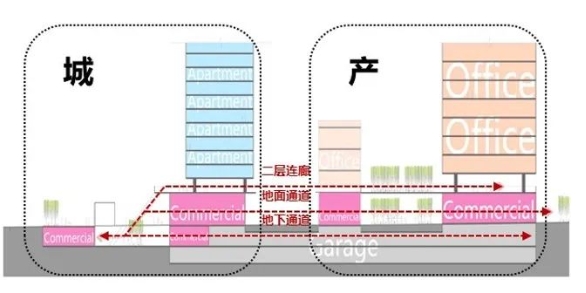

因此,在土地供应方式上,需要站在开发区长远发展的角度,对项目进行肥瘦搭配组合,在实现产业发展的同时,也为项目实施主体提供市场化经营的保障,更好地激发市场活力。通过这种方式,也能推动各项设施的组合开发,在建筑功能角度,实现工业用地向产业社区的转变;在土地使用角度,不同地块间可以建设地下通道、二层连廊,加深产城融合效率。

在此基础上,还应该叠加工业用地使用权的租赁+出让灵活配置机制,提高政府对入驻产业项目土地利用效率的监管,同时也进一步降低企业在用地成本上的压力。首先,包括实施长期租赁,并对租赁工业用地开放有条件的转让和抵押权利,实现租售同权,提升企业租赁意愿;其次,更为广泛地推动先租后让、达产出让,保障土地资源提供给真正有能力的企业,防止企业囤地;最后,针对我国企业平均寿命不足10年的现实特征,弹性设置工业用地的出让年期,避免在未来产生大量新的低效用地,加快土地资源流转速度。

三、 鼓励多方主体合作开发模式

一般来说,在产业社区改造更新中有多方主体参与其中。政府负责产业基金组建、拆迁等工作,平台公司负责产业社区内的基础建设。产业地产商发挥专业能力,建设标准厂房、产业平台、创新中心等,并负责园区的招商和运营。商业地产商建设邻里中心、酒店、人才公寓等商业载体,提供生活配套服务。房地产商建设商品房、租赁住宅、公共配套服务设施等居住载体,提升生活环境。

从推动产业社区更新的模式看,参与主体主要分为两大类。一类是一体化实施产业社区开发的企业,在集团内为产业社区各项产城功能设立子公司,在集团层面实现投资平衡,如中南集团构建4+1业务布局,中南高科负责产业地产开发运营,中南置地、中南建筑负责房地产开发和建设,教育、实业投资板块可以为项目注入产业运营资源。另外一类是推动产业社区合作开发的资源整合企业,包括产业地产商、城市地产商、资管公司等,它们经常采取联合开发的模式,发挥各自优势,成立合资公司,共同推动项目,如招商蛇口+佳兆业+长城资产推动旧改项目。