5月27日,中央政治局会议在北京召开,会议审议了两份文件,一份是《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》,另一份是《防范化解金融风险问责规定(试行)》。

我们着重分析第一份文件。

目前,《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》的详细内容,在官方网站上还查询不到,只能在会议通稿中,寻找蛛丝马迹。

会议提到:推动中部地区崛起是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略决策。

这句话中的“重大战略决策”,直接将中部崛起提升到了国家战略高度。

会议提到:要深刻领会党中央战略意图,始终紧扣中部地区作为我国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽的战略定位,着力推进各项重点任务,推动中部地区崛起取得新的重大突破。

这段话是在强调中部的重要性。

河南、安徽是重要的粮食基地,河南粮食产量全国第二,仅次于黑龙江,安徽全国第四。

山西、江西则是能源材料基地,前者是煤炭资源储量最大的省,后者则是金属材料、稀土等最主要的产业基地。

同时,中部还是现代装备制造和高技术产业基地,更是重要的综合交通运输枢纽。

武汉号称九省通衢,郑州则是全国首个也是目前唯一全面建成的“米”字型高铁枢纽。而江西在去年年末开通昌景黄高铁之后,成为全国首个“市市通350公里时速高铁”的省域。

会议还提到:有关部门要加大支持力度,山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南等中部六省要切实扛起主体责任,凝聚强大工作合力,奋力谱写中部地区崛起新篇章。

这段话点名提到了山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南中部六省,强调这是一个只属于中部六省的利好。

结合前面说到的“推动中部地区崛起取得新的重大突破”,旨在宣告一件事情:

中部崛起要提速了,后续各种支持中部崛起的措施,应该会纷至沓来。

中部崛起的意义

中部崛起,是国家2004年就提出的概念,当年一同提出的还有“东北振兴”。

2021年,中央审议通过并发布了《关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》。

在这份文件中:

中部地区作为全国大市场的重要组成部分和空间枢纽,要找准定位,发挥优势,加快建设现代化基础设施体系和现代流通体系,促进长江中游城市群和中原城市群发展,全面推进乡村振兴,积极服务和融入新发展格局。

此外,要把创新作为引领发展的第一动力,以科技创新引领产业发展,形成内陆高水平开放新体制。要坚持走绿色低碳发展新路,加强能源资源的节约集约利用,加强生态建设和治理,实现中部绿色崛起。

2023年,东北振兴二十年之际,中央审议通过了《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》,明确提出:

推动东北振兴是党中央作出的重大战略决策。东北地区资源条件较好,产业基础比较雄厚,区位优势独特,发展潜力巨大,在国家发展大局中具有重要战略地位。今年是东北振兴战略实施20周年,新时代新征程推动东北全面振兴,面临新的重大机遇,制定出台一揽子支持政策,对于进一步坚定信心,充分发挥东北比较优势,推动东北走出一条高质量发展、可持续振兴的新路,具有重要意义。

东北振兴、中部崛起、西部大开发、成渝地区双城经济圈,再加上长三角一体化发展、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设。

显然中央在释放一个强烈信号:

华东、华南、华北、华中、西南、西北、东北,一个也不能少。

首先,这是共同富裕的需要。

按照美国管理学家彼得曾经提出的木桶理论,一个木桶究竟能装多少水,取决于最短的那块木板。

要实现共同富裕,显然最要紧的,就是将最短的短板补齐,而中部、西部、东北,便是短板所在。

在2021年发布的《关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》文件中,提到了这么一句话:

中部地区承东启西、连南接北,资源丰富,交通发达,产业基础较好,文化底蕴深厚,发展潜力很大,推动中部地区高质量发展具有全局性意义。

推动中部地区高质量发展具有全局性意义,这句话非常关键。

我们知道,改开四十年来,中国的政策红利大多都给予了东部沿海城市,因为沿海城市的港口是我们将货物运送到世界、对接全球的桥头堡。

经过四十年发展,沿海地区不负众望,长三角与粤港澳已经成长为了世界级的城市群,上海、广州、深圳在世界顶级城市排名中享有一席之地。

但随着世界格局风云变幻、民粹主义情绪在美国欧洲崛起,出口的不确定性越来越大。于是,去年,管理层对未来中国经济的发展做出了战略性调整:

加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

以前我们一致发展对外经济,而忽略了自己这个全球最大的市场。在贸易不确定性越来越大的情况下,我们一方面要继续扩大对外出口,同时也要扩大内需。

换句话说,过去我们是用外贸一条腿在走路,现在我们要外贸和内需两条腿并行。

加快以内循环为主体,就是要发展内陆市场,也即陆权当兴。

这种背景下,成渝城市群首先被作为战略储备而受到重视。

成渝城市群已经被拔高到了与京津冀、长三角、粤港澳同样的等级,形成了东南西北四足鼎立之势头。

在四大城市群的包围圈中,中部地区如同一个塌陷地带。显然,要彻底发展以内需为主体的经济模式,中部必须崛起。

之前发布的“十四五”规划中,提出了重点发展的19个城市群,其中京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游,均被放在了第一层级。

管理层要的不仅是东西南北四足鼎立,而是东西南北中五只手托起中国。

所以,无论如何,塌陷的中部都需要壮大起来。

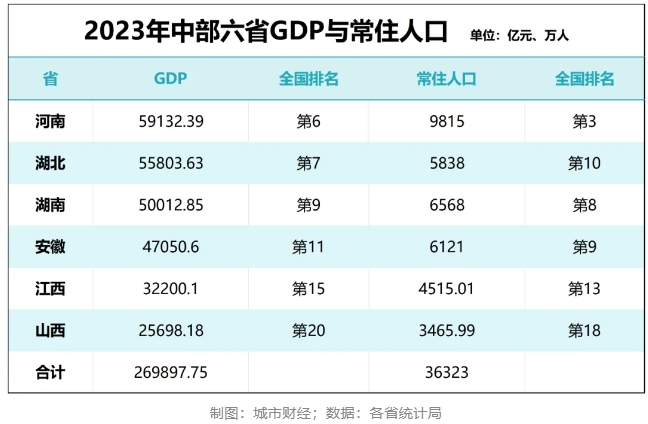

2023年年末,中部六省GDP合计26.99万亿元,占全国GDP比重21.4%。中部六省常住人口合计36323万人,占全国人口比重25.8%。

将塌陷的中部地区发展起来,一方面可以成就内循环战略,另一方面可以助力中国经济登上新高位。

这就是要求中部地区绿色崛起的大背景。

而且,在经济发展遭遇内外困难之下,推动目前经济薄弱地区的东北、中部、西部崛起,有利于推动内循环大战略执行,也有利于释放中国的消费能力,从而推动消费经济占比进一步提升。

其次,这是中国式现代化的需要。

中国式现代化,是2021年官方提出的一个新词、新概念。

当时的表述是:

第一,建设现代化产业体系,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。

第二,中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

何为中国式现代化?中国式现代化是人口规模巨大的现代化,是全体人民共同富裕的现代化,是物质文明和精神文明相协调的现代化,是人与自然和谐共生的现代化,是走和平发展道路的现代化。

这里面既有各国现代化的共同特征,更有基于自己国情的中国特色。共同特征方面,包括物质、精神、人与自然、富裕程度等。

不同之处在于,我们要的是共同富裕。

我们要的不是以美国为代表的那种贫富悬殊式的现代化,也不是以日韩为代表的那种属于财阀特殊利益阶层的现代化。这些都是少数人的现代化。

这个概念放在省域角度,便是华东、华南、华北、华中、西南、西北、东北,一个都不能少,都得富裕起来。

利好即将到来

中部崛起,已经成为了国家战略,那么接下来必然会有一系列利好砸下。

事实上,在2021年发布《关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》后,已经给予了中部不少利好。

比如2021年之后,长株潭、武汉都市圈获批。

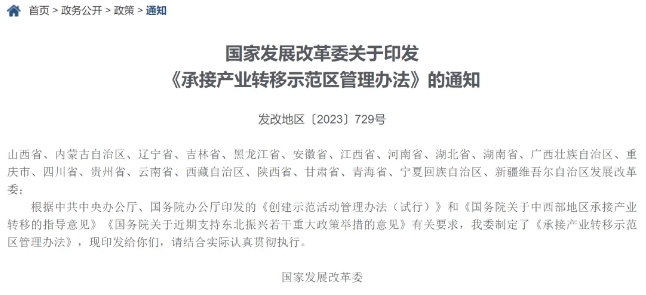

2023年,国家发改委批复印发了《承接产业转移示范区管理办法》,明确提到:

将进一步规范承接产业转移示范区建设发展,充分发挥示范区示范带动作用,推动中西部和东北地区有力有序有效承接国内外产业转移,提升产业链供应链发展和安全水平。

《办法》还明确,这样的示范区,要在中西部和东北地区批复20个左右,本着成熟一个批复一个的原则,并且原则上每个省(区、市)不超过1个

具体在哪些省市批复,其实文件开篇就已经给出了答案:

山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。

也即中部6省、西南6省市、西北6省市、东北3省,共21个省市。也即未来国家发改委将陆陆续续在中西部与东北地区批复21个产业转移示范区。

这份文件印发的背景,是环球局势突变和中美博弈加剧之下,不少产业转移至东南亚。

面对这种局面,提出了用中西部和东北地区的人力成本优势和相比于东南亚的交通优势,来竞争这些溢出的产业,以实现阻止产业转移和带动中西部、东北产业发展的双赢局面。

此次通稿中提到,推动中部地区崛起取得新的重大突破,显然中部崛起要按下“快进键”。

这种背景下,新一轮属于中部的利好政策,应该很快就会到来。

而六省的省会武汉、长沙、郑州、合肥、南昌、太原,则会是利好的最大享受者。